Tema II. Biodiversidad de México:

Contenido

Megadiversidad de México

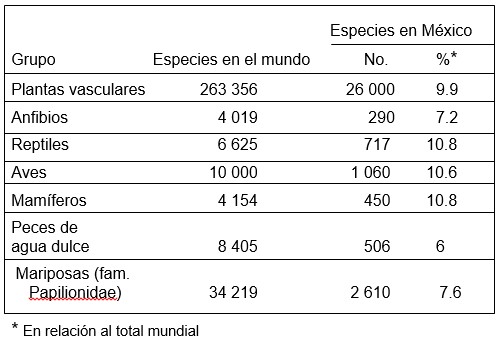

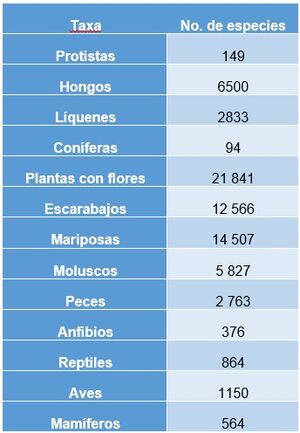

Cuando se iniciaron en el mundo los estudios de diversidad biológica, en los primeros listados por país, se notó que de entre más de 170 países, 12 de ellos contenían cerca del 70% de biodiversidad total del planeta. A estos países se les denominó megadiversos. En el caso de nuestro país, considerado como megadiverso, posee cerca del 10% de las especies conocidas tanto de reptiles, mamíferos y anfibios, así como de plantas.

De este modo, a pesar de que en extensión territorial México ocupa el décimo cuarto lugar mundial, es de los 4 o 5 países más ricos en cuanto al número de especies. Según la CONABIO (2008), es número 2 en reptiles, 3 en mamíferos, 5 en anfibios y 5 en flora (ver tabla 1).

A manera de comparación, la tabla 2 presenta la comparación de vertebrados y mamíferos entre algunos de los principales países de América Latina.

entre algunos de los principales países de Latinoamérica

(los países megadiversos aparecen subrayados).

Factores que explican su megadiversidad

Por supuesto que la megadiversidad de México es explicable en razón de un conjunto de factores que podemos resumir como sigue:

• Orografía.

• Hidrografía.

• Clima con sus dos principales componentes: Temperatura y Precipitación pluvial.

• Factores biogeográficos

• Factores culturales

Causas: Orografía

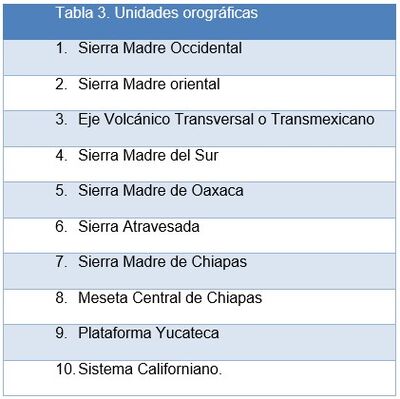

Para su estudio orográfico, la República Mexicana se divide en 10 unidades, como se puede ver en la tabla 3 y figura 1.

Sierra Madre Occidental. Se extiende cerca de la costa occidental de nuestro país, siguiendo una dirección nornoroeste a sursureste; se inicia a 50 Km.. al sur del límite internacional con Estados Unidos de América, para terminar en el río Santiago, donde toca la Cordillera Neovolcánica.

Tiene una longitud de 1250 Km. y su anchura media es de 150 Km. En su porción norte está separada de la costa 300 Km.. y es más ancha; en el sur, reduce su anchura (50 Km.) y se aproxima más al mar, al grado que prácticamente desaparece la llanura costera. Su altura media es de 2250 m y tiene cimas que alcanzan 3 000 m en la región tarahumara y tepehuanes. Por su continuidad, sirve de barrera occidental a la Altiplanicie Mexicana y limita la planicie costera del mar de Cortés y parte de la del Océano Pacífico.

Sierra Madre Oriental. Situada en la parte este del zócalo continental con una dirección general nornoroeste a sursureste, se inicia en el sur del estado de Texas, en la región del Big Bend, para continuar centro del país en la Sierra del Burro y terminar en el Cofre de Perote, punto de contacto con la Cordillera Neovolcánica. Tiene una longitud de 1350 Km. y una anchura media de 150 Km. Las cimas conservan en lo general una altitud de 2 200 m y alcanzan como máximo 3 000 m.

En su parte norte se separa hasta 500 Km. de la costa, pero converge hacia ella en el sur, al grado de que al terminar en el Cofre de Perote sólo queda a 75 Km. del mar, por lo que la planicie costera es muy amplia.

Cordillera Neovolcánica. Se extiende del Océano Pacífico al Golfo de México, constituyendo una ancha faja de 130 Km. que arranca en la costa occidental desde la desembocadura del río Grande de Santiago hasta la Bahía de Banderas, se continúa hacia el sureste hasta encontrar el volcán de Colima para luego seguir aproximadamente el paralelo 19° N para llegar al Pico de Orizaba y al Cofre de Perote, en donde prácticamente se interrumpe, alcanzando 880 Km.. de longitud. Del Cofre de Perote parte una derivación de 100 Km. de longitud hacia la Punta de Villa Rica, al norte del puerto de Veracruz.

La serranía está constituida por materiales ígneos extrusivos y aloja numerosos volcanes, por lo que su nombre es correcto, teniendo en cuenta que es la última zona de volcanismo intenso en nuestro país. También es acertado considerar a esta serranía como límite físico entre Norte y Centroamérica, así como límite altimétrico, orográfico, climático, biótico y etnológico.

Esta serranía contiene las mayores elevaciones del país (mas de 5 000 m), a excepción del Cerro Potosí y el Nevado de Colima que no forman parte de esta serranía, pero que rebasan esta altitud.

Sierra Madre del Sur. Se extiende a lo largo, muy cerca de la costa del Pacífico, desde la Cordillera Neovolcánica en el Cabo Corrientes, hasta el istmo de Tehuantepec. Su longitud es de 1200 Km. con una anchura media de 100 Km. que en el estado de Oaxaca se amplía hasta 150 Km.; conserva una dirección general de noroeste a sureste.

Debido a que la serranía esta situada muy cerca de la orilla del mar, la planicie costera es algo angosta (de 50 a 100 Km.) y con frecuencia no existe; asimismo, esta serranía posee la característica de tener su cresta a una altitud casi constante de poco más de 2 000 m, excepto en unas cuantas cimas elevadas que, sin embargo, no pasan de 2500 m. En toda su extensión tiene una vertiente sudoccidental directa al Océano Pacífico y gran parte de su vertiente interior se encuentra localizada en las cuencas de los ríos Balsas, Verde y Tehuantepec.

Sierra Madre de Oaxaca. Arranca del pico de Orizaba y termina en el Istmo de Tehuantepec, después de haber hecho contacto con la Sierra Madre del Sur. Tiene una longitud de 300 Km. y 75 Km. de anchura media; su altura, por lo general, sobrepasa los 2 500 m y las cimas son superiores a los 3000 m. Por la vertiente del Golfo de México define una amplia planicie costera que se conecta con la Sierra Madre Oriental y con la Meseta Central de Chiapas.

Sierra atravesada. A pesar de su corta longitud, las características especiales de orden geológico y su reducida altitud, hacen necesario considerar como unidad independiente a la serranía que recorre el Istmo de Tehuantepec en dirección oeste - este con una longitud de 100 Km.. Su altitud media es del orden de 500 m. Sus mayores eminencias no sobrepasan los 650 m de altitud.

Meseta Central de Chiapas. Forma una angosta elevación bastante plana con 50 Km. de anchura cuyo eje principal es de 250 Km. en dirección noroeste a sureste, desde el río Mexcalapa hasta la República de Guatemala. Tiene una altitud media de 2 000 m si bien en el noroeste es más elevada, ya que en San Cristóbal alcanza 2 400 m de altitud y en Comitán, al sureste 1620 m.

Plataforma Yucateca. Comprende la Península de Yucatán, limitada por el litoral del Golfo de México, canal de Yucatán y Mar de las Antillas. Como en el sur carece de un accidente característico, consideramos una línea imaginaria que partiendo del suroeste de la laguna de Términos, en la desembocadura del río Palizada, concluyera en el fondo suroeste del Golfo de Mosquitos, en Guatemala. Tiene una anchura media de 350 Km. y una longitud de 500 Km.. De esta área así limitada, tres cuartas partes pertenecen a México, una octava a Guatemala y otra más a Belice.

Sistema Californiano. Se localiza a lo largo de la península de Baja California, con una dirección general nornoroeste a sur sureste, limitada al norte por el valle de San Joaquín dentro de Estados Unidos de Norteamérica y al sur por el Cabo San Lucas; tiene 1 430 Km. de longitud y una anchura media de 75 Km.. Sus mayores alturas las alcanza en la parte norte con 2 200 m y las menores en las cercanías de La Paz, donde se deprime hasta quedar reducida a 250 m. Puede considerarse que la cadena montañosa conserva una altitud media de 1 000 m.

Causas: factores geográficos

Algunos autores consideran como los factores geográficos más importantes la ubicación en el planeta, la orografía, la hidrografía y el clima; la ubicación de México en el planeta será discutida entre los factores biogeográficos; la orografía ya ha sido discutida como parte de los factores geológicos; a continuación discutiremos la hidrografía y el clima.

Hidrografía.

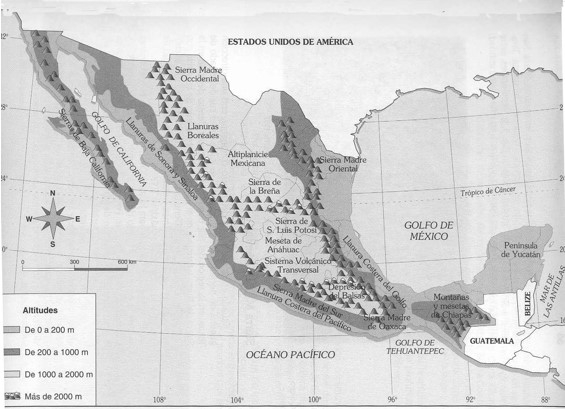

La complicada orografía del país determina primordialmente su hidrografía, igualmente compleja. Los ríos mexicanos, cuyas cuencas de captación se extienden consecuentes con los marcos del sistema orogénico, que fracciona y hace abrupto el territorio nacional, tienen, en lo general, cortos recorridos y fuertes pendientes longitudinales y transversales, factores que, unidos a la irregularidad y mala distribución de las lluvias, a la localización geográfica del país con relación a las trayectorias ciclónicas y a la ausencia de nevadas, hacen que el régimen de la mayor parte de los ríos sea intermitente y de carácter torrencial.

Para el estudio de la hidrografía del país, éste se ha dividido en 14 regiones o unidades naturales, delimitadas prácticamente en todos los casos por medio de las líneas parte aguas del sistema orogénico y adoptando el recurso agua como factor determinante de regionalización. A continuación se hace una breve descripción de la localización geográfica, límites y algunas características significativas de cada una de las 14 regiones en que se considera dividido el territorio nacional (ver figura 2).

1. Península de Baja California. Comprende la península de Baja California, que se halla prácticamente desvinculada del continente; excepción hecha de la zona déltica del río Colorado, que está incorporada a la región noroeste.

2. Noroeste. Se extiende entre los parte aguas de la Sierra Madre Occidental y el litoral del Océano Pacífico, quedando limitada al norte por la frontera con los Estados Unidos y a al sur por el parte aguas entre los ríos Santiago y Ameca, comprendiendo la parte de la cuenca de esas corrientes a partir de la confluencia del río Bolaños.

3. Pacífico Centro. Queda situada entre los parte aguas de la cordillera Neovolcánica y de la Sierra Madre del Sur y el litoral del Océano pacífico, colindando con las cuencas de los ríos Santiago y Balsas.

4. Cuenca del Balsas. Cubre toda la cuenca del río Balsas, desde su nacimiento en la cordillera Neovolcánica hasta su desembocadura en el Pacífico.

5. Pacífico Sur y Zona Ístmica. Comprende la Planicie Costera Sudoccidental, que se extiende entre los parte aguas de las Sierras Madre del Sur, Madre de Oaxaca y Madre de Chiapas y el Pacífico, así como las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, de la vertiente del Golfo de México, quedando intercomunicada con ambas zonas por el llamado Portillo Ístmico.

6. Golfo Norte. Encierra la porción mexicana de la cuenca del río Bravo, las cuencas de los ríos San Fernando y Soto la Marina, entre otros de menor importancia, y la cuenca del Pánuco, excluyendo la subcuenca del río Tula, que está incorporada a la región Centro - Lerma

7. Golfo Centro. Se extiende entre los parte aguas de la Sierra Madre Oriental y el litoral del Golfo de México y queda limitada al norte, por el parteaguas con la cuenca del Pánuco, y al sur con el de la cuenca del Papaloapan, excluyendo la porción superior de la cuenca del río Tecolutla, que forma parte de la región Centro - Lerma.

8. Cuenca del Papaloapan. Comprende toda la cuenca del río Papaloapan, incluyendo el río Blanco, desde su nacimiento en la Sierra Madre de Oaxaca hasta su desembocadura en la laguna de Alvarado, en el litoral del Golfo de México.

9. Golfo Sur. Engloba las porciones mexicanas de las cuencas de los ríos Grijalva, Usumacinta y Candelaria, incluyendo otras corrientes de menor importancia, que drenan a la Planicie Costera del Sureste.

10. Península de Yucatán. Comprende toda la Plataforma Yucateca, que se extiende desde el parte aguas del río Candelaria y la frontera con Guatemala hacia el norte.

11. Cuencas Cerradas de Chihuahua. Incluyen las Cuencas Cerradas de los ríos Casas Grandes, Santa María y del Carmen, así como las correspondientes a las lagunas Bavícora, Bustillos, Mexicanos y otras situadas en la Altiplanicie Septentrional.

12. Cuencas Cerradas del Norte. Están situadas en la Altiplanicie Septentrional y ciñen las zonas denominadas Bolsón de Mapimí y El Salado, que se extienden por el norte, desde el parte aguas del río Bravo y por el sur hasta el parte aguas del río Lerma.

13. Cuencas de los ríos Nazas, Aguanaval y otros. Comprenden las Cuencas Cerradas de los ríos Nazas y Aguanaval, así como las correspondientes a las lagunas de Viesca, Palomas y Santiaguillo.

14. Centro Lerma. Se extiende desde la cuenca del río Lerma - Santiago, en sus orígenes, hasta el parte aguas entre los ríos Juchipila y Bolaños; las cuencas cerradas de los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro, Sirahuén y otros; la porción sur de la cuenca del Pánuco, correspondiente a la subcuenca del río Tula; el valle de México; los valles de Oriental, Libres y El Seco; y la parte superior de la cuenca del río Tecolutla, situadas todas en la Altiplanicie Meridional.

El relieve accidentado del país impide la existencia de ríos caudalosos y de régimen perenne, como los de otras regiones continentales. Solamente en las vertientes de ambos litorales existen corrientes de cierta importancia por su potencialidad de escurrimiento, y es en la porción sur de la vertiente del Golfo de México donde están alojadas las cuencas de captación de los cuatro grandes ríos de México: Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta.

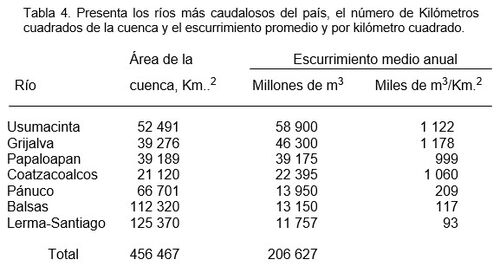

El volumen medio anual aportado por todas las corrientes superficiales del país, asciende a 357 017 millones de metros cúbicos (que corresponden a 181 485 metros cúbicos por kilómetro cuadrado de territorio), que se generan en el 83% de la superficie nacional, ya que el resto del territorio prácticamente carece de agua. El 57% de dicho volumen es aportado por solamente siete ríos, cuyas cuencas de captación en conjunto comprenden el 23% de la superficie del país. Estas corrientes se pueden ver en la tabla 4.

El Clima.

A nivel global, dos son los factores más importantes del clima, uno astronómico y el otro meteorológico, a saber: latitud y circulación atmosférica.

La radiación solar, prácticamente única fuente de energía extraterrestre o astronómica, es la que se encarga de mover la inmensa maquinaria termodinámica que es la atmósfera, a través de contrastes de temperatura (y por lo tanto de la densidad del aire), que se establecen entre las regiones ecuatoriales caldeadas por el sol y las regiones polares frías debido al fuerte ángulo de incidencia de los rayos solares. La inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano del sol, determina que la radiación solar no sea homogénea sobre amplias zonas del planeta, determinando el paso de las estaciones.

Este calentamiento heterogéneo de la superficie terrestre potenciado por la contrastante capacidad calorífica de las masas de agua (océanos) y de tierra (continentes), permite que masas de aire de temperatura diferencial, se muevan sobre la superficie planetaria, generando la Circulación Atmosférica. La combinación de éstos factores determinan, a grandes rasgos, las grandes regiones climáticas del mundo.

A nivel más local, los factores que determinan el clima de un lugar determinado son, en orden de importancia: 1. La latitud, 2) la orografía, 3) la distribución de las tierras y los mares, 4) Las corrientes marítimas y 5) Las tormentas y sus trayectorias.

Por su latitud, una gran parte de nuestro país se encuentra en la zona intertropical; a pesar de ello, las temperaturas de vastas áreas de esta zona no son tan altas como debiera ser, y esto gracias a la altitud. En efecto, es un hecho bien conocido que la temperatura del aire disminuye normalmente con la altura sobre el nivel del mar, de manera que los lugares bajos, cercanos a este, presentan en general temperaturas promedio superiores a las de los lugares con altitudes mayores; especialmente si dichos lugares se encuentran rodeados de altas montañas que dificultan la circulación del aire como es el caso del Valle o Depresión del Balsas en el sur de la República, donde las temperaturas medias anuales se encuentran cercanas a los 30°C.

A pesar del predominio que ejerce la altitud sobre la temperatura de los climas de la República Mexicana, se observa una variación estacional de dicho elemento, especialmente en la porción norte de la Altiplanicie Mexicana, que está ligada obviamente al tipo de régimen térmico o sea a la marcha anual de la temperatura.

Temperatura.

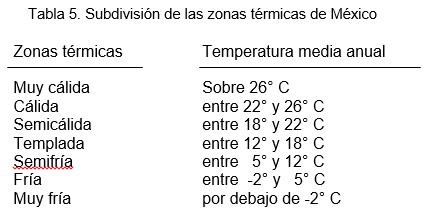

En general, durante la mitad caliente del año las temperaturas son más altas en el norte del país que en el sur; mientras que, en la mitad fría, aquéllas son desde luego muy inferiores a sus contrapartes sureñas. Es decir, que en el sur de la República, las temperaturas oscilan mucho menos que en la porción septentrional característica ésta asociada con la aridez de los estados norteños. Para fines prácticos, se hizo una subdivisión de las zonas térmicas como se ve en la tabla 5.

La zona Muy Cálida abarca las costas del Pacífico, de la Bahía de Banderas hacia el sur, hasta el límite con Guatemala y desde el nivel del mar hasta altitudes de 100 a 200 metros, así como una pequeña zona del litoral cerca de la desembocadura del Río Grande se Santiago y la cuenca del balsas a altitudes menores de 600 metros.

Por el lado del Golfo de México se encuentra en tres pequeñas zonas aisladas, que se sitúan en la llanura costera a la sombra pluviométrica de algunas sierras, como la que se halla detrás de la sierra de Tamaulipas, la del sur de las sierras de Teziutlán y Zacapoaxtla y la que se halla detrás de la Sierra de Los Tuxtlas; también se extiende sobre la parte este de la llanura Tabasqueña y la parte central de la Península de Yucatán.

La Zona Cálida, comprende las planicies costeras del Golfo de México y del Pacífico hasta altitudes desde 800 o 1000 metros en el sur y hasta altitudes de 100 o 200 metros en el norte; además la cuenca del Balsas y la Depresión Central de Chiapas, desde los 600 hasta 1800 metros de altitud; hay también una tira angosta a lo largo de las costas orientales de la Península de Baja California, y otra situada en la base occidental de las montañas de la parte sur de la misma.

La Zona Semicálida, cubre las laderas este de la Sierra Madre Oriental, las zonas de la Meseta Central de Chiapas y de la Sierra Madre de Chiapas entre los 1800 y 2000 metros; las áreas de las vertientes norte y sur de la Sierra Madre del Sur, a altitudes entre 1800 y 2000 metros; las laderas australes del Eje Volcánico, de altitud comprendida entre 1600 y 1800 metros; las pendientes del oeste de la Sierra Madre Occidental; la parte central y las costas occidentales de la Baja California, así como gran parte de la Mesa del Norte y las regiones del Bajío y Valle de Guadalajara.

La Zona Templada incluye una gran parte de las sierras de Zacatecas y Guanajuato y de la Sierra Madre Occidental, el Eje Volcánico, la mesa central y las porciones más elevadas de la Sierra Madre del Sur, así como la región de la Mixteca y las partes más elevadas de la Sierra Madre y de la Meseta Central de Chiapas.

La Zona Semifría, comprende laderas montañosas de altitud entre 2800 y 4000 metros de la Sierra Madre Occidental, del Eje Volcánico y de la sierra de Juárez, en la Baja California.

La Zona Fría, está reducida a las cúspides de los picos nevados más altos del centro del país, cuya altitud se encuentra por arriba de los 5000 metros (ver figura 3).

Precipitación Pluvial

La precipitación pluvial es, junto con la temperatura, factor determinante en el clima. En México, la zona más lluviosa, con precipitaciones superiores a 100 mm, anuales se encuentra al sur del paralelo 22° norte y comprende las pendientes montañosas de las porciones central y sur del país que se inclinan al Golfo de México y que se encuentran directamente expuestas a los vientos húmedos del mar, asociados con los alisios, los nortes y los ciclones tropicales.

Durante el verano, con el desplazamiento hacia el norte del anticiclón del Atlántico septentrional, dominan los vientos alisios, que, con una dirección general de noroeste a suroeste en superficie o de este a oeste en las alturas, introducen una gran cantidad de humedad que han recogido al pasar sobre las aguas calientes del Golfo de México. Al encontrarse con las laderas montañosas que se inclinan al Golfo de México, las masas de aire húmedo se ven obligadas a ascender, se enfrían y descargan en forma de lluvia su abundante humedad. La cantidad de lluvia aumenta aún más en esta estación por la presencia de las perturbaciones ciclónicas que tienen su origen en el Mar de las Antillas. Estos ciclones tropicales son más frecuentes hacia fines de verano y principios de otoño y su influencia se pone de manifiesto en el aumento de una cuantía de la lluvia de los meses de septiembre y octubre

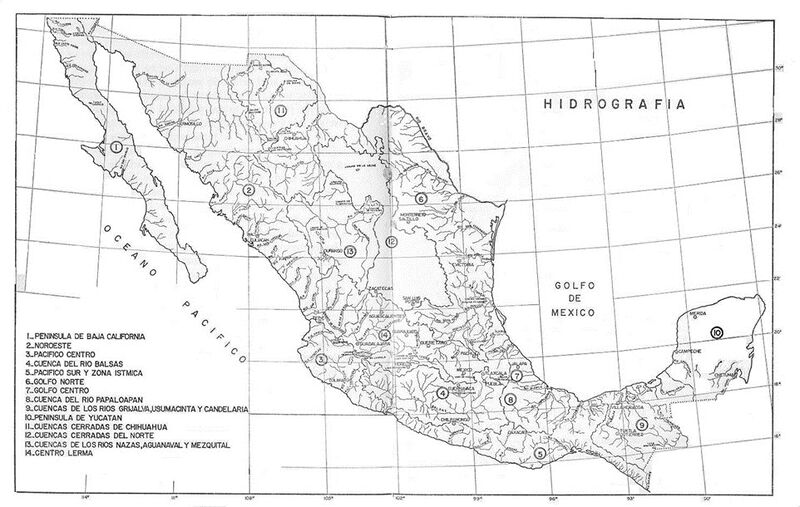

Durante la mitad fría del año la influencia de los alisios queda relegada a algunas zonas bajas del sur del país ya que la zona subtropical de alta presión se encuentra desplazada hacia el Ecuador y con ella la faja de los alisios, lo que se traduce en una disminución de la precipitación en ésta época. Sin embargo, durante el invierno, los nortes que se originan por el desplazamiento hacia el sur de masas de aire polar, producen precipitaciones abundantes en el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche debido a que recogen humedad del Golfo de México. Debido a esto, hay cuatro áreas con precipitación mayor a 3500 mm al año: la región situada inmediatamente al norte del paralelo 20° norte (laderas de las Sierras de Teziutlán y Zacapoaxtla); la situada al sur del paralelo 18° norte (Sierras de Ixtlán y Mixes); la parte de la Sierra de Los Tuxtlas (figura 4), que mira hacia el Golfo de México, y la vertiente boreal de las montañas del norte de Chiapas.

De estas precipitaciones extremas, pasamos por toda la gradación hasta llegar a la parte más seca del país, que es la porción noroeste de la llanura costera del Pacífico, pues se encuentra dentro de la faja subtropical de altas presiones. Tiene una altitud inferior a 200 msnm. y sus vientos dominantes son descendentes y secos; hay áreas como la próxima al río Colorado con menos de 50 mm de lluvia al año.

Como puede verse, tenemos en México tanta variedad de climas, que ninguno de los sistemas de clasificación climática era lo bastante detallado para describirla, hasta que en 1964 Enriqueta García modificó el sistema de Köppen, generando un nuevo sistema más detallado, que da idea más cercana a las variadas condiciones climáticas del país.

El estudio de la clasificación modificada por E. García rebasa los objetivos de éste texto, pero mencionaremos que en el país están representados 4 de los grandes grupos climáticos: los cálido húmedos (A), los secos (B), los templados húmedos (C) y los climas fríos (E), aunque éstos últimos solo se encuentran en reducidas áreas que corresponden a las montañas de altitud superior a 4000 m.

Cusas: Factores biogeográficos

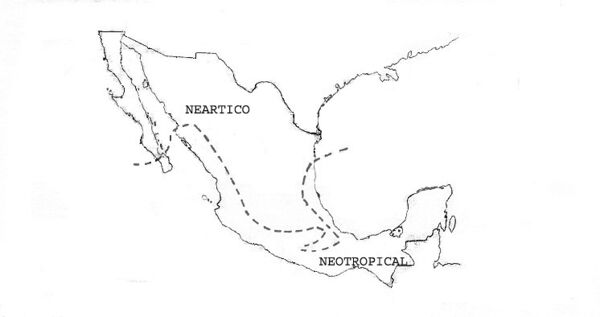

Como ya hemos visto al inicio de esta Segunda Unidad, nuestro país está considerado como la zona limítrofe entre las dos Regiones Biogeográficas del Continente Americano. Todos los demás Reinos están separados por barreras geográficas formidables, como pueden ser Océanos, grandes cordilleras o desiertos extremosos. Pues bien, la Región Biogeográfica del Norte de América, la Neártica, es prácticamente continua con la del Sur, la Neotropical.

Durante millones de años, Norte y Sudamérica estuvieron separados por unos 100 kilómetros de mar, pero hasta tiempos relativamente recientes se unieron de la siguiente manera: a) Durante el Mioceno, este mar se cerró progresivamente de norte a sur por efecto de la tectónica de placas; b) Un surgimiento de tierra por el mismo efecto de las placas tectónicas formó un corredor entre Norte y Sudamérica.

Esta unión permitió un flujo de especies de una Región a otra, dando como resultado una serie de extinciones por exclusión competitiva, así como el establecimiento de una zona de transición extremadamente rica en especies de ambos Reinos. Esta zona de transición es México (ver figura 5).

Así, si sumamos la extrema diversidad de climas generados por la complicada orografía de nuestro país con el hecho de ser un pasillo bidireccional de flujo de especies norte - sur, obtenemos que México es uno de los países más biodiversos del mundo.

Causas: Factores culturales

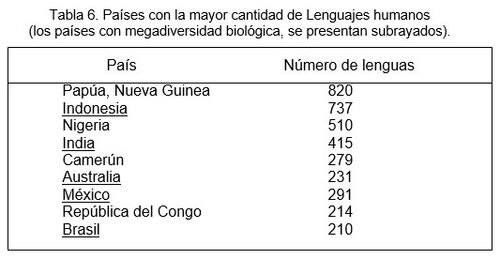

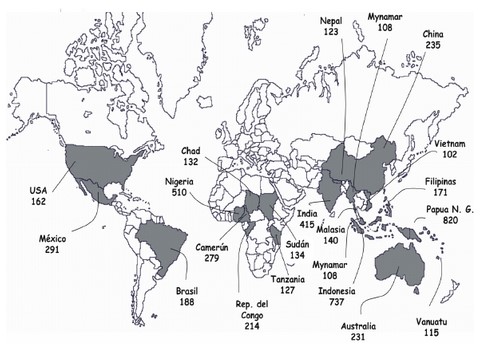

México tiene una gran variedad cultural que, según Toledo (2019), presenta una elevada relación con la diversidad biológica, ya que entre nueve países reúnen el 60% de lenguas humanas. De estos 9 centros de diversidad cultural, 6 también se encuentran en la lista de naciones con megabiodiversidad. México es uno de los países con un número excepcional tanto de especies biológicas como de lenguajes (ver tabla 6 y figura 6).

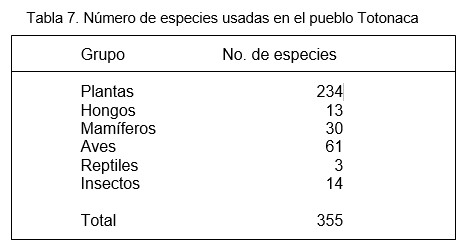

Por otra parte, a diferencia de la alimentación tan poco variada de la población occidentalizada, los grupos étnicos hacen un amplio uso de la biodiversidad como fuente de nutrición. Por ejemplo, en un pueblo estudiado en Totonacapan, Veracruz, la etnia usa y maneja 355 especies de plantas, animales y hongos (ver tabla 7).

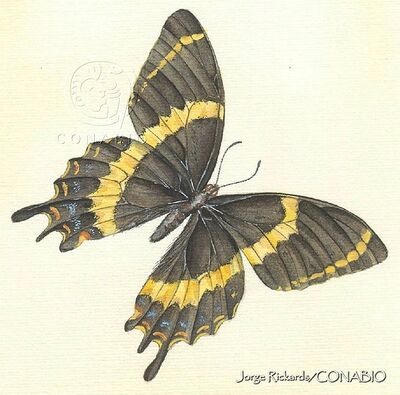

En el estado de México (Ramos - Elorduy, Pino y Cuevas 1998) identificaron 104 especies de insectos comestibles que son consumidos por las etnias (Otomí, Náhuatl, Mazahua y Zapoteca) que habitan en dicho estado. Esto ha permitido una mejor alimentación de estos pueblos que habitan un estado catalogado con una mala nutrición (sobre todo por razones de pobreza) en comparación de otros estados que no practican la entomofagia. Se ha demostrado que los insectos son una buena fuente de proteínas, vitaminas, sales minerales y que son altamente digeribles. La calidad de las proteínas de estos insectos comparada con el patrón de la FAO, permite concluir que su calidad es buena y que son ricas en aminoácidos esenciales como: lisina, isoleucina, leucina, metionina + cisteina, fenil-alanina+tirosina, treonina, valina y algunas especies son ricas en vitaminas del complejo B. De los insectos consumidos el orden mejor representado fue el Himenóptera (abejas, avispas y hormigas) con 22 especies, seguido por el orden Hemíptera (diversas chinches) con 19 especies, El orden Coleóptera (escarabajos) con 17 especies, Orden Orthoptera (Chapulines, langostas y esperanzas) con 16 especies y el orden Lepidóptera (mariposas y palomillas) con 10 especies

La importancia no sólo es alimentaria, ya que su colecta les ahorra dinero al consumirlos y su comercialización en mercados les permite ingresos económicos, sobre todo al venderlos a restaurantes que los cocinan como platillos caros. Se piensa que al no perderse la tradición del consumo de estos insectos es lo que ha permitido su conservación y a futuro se propone su cultivo.

Asimismo, la diversidad cultural también ha influido en la diversidad genética de las especies cultivadas. Simplemente imagina cuántas variedades de maíz , frijol (ver figura 7), chile o calabazas conoces. Existen zonas de la Mixteca Alta de Oaxaca en donde prácticamente cada valle cultiva una variedad distinta de frijol.

Regionalización de la Biodiversidad: Provincias biogeográficas

El estudio de las condiciones físicas de nuestro país (orografía, hidrografía y clima) nos da los argumentos básicos para poder abordar el estudio de la biota asociada a las condiciones generales de cada zona particular; es decir, podemos abordar algunos problemas biogeográficos.

Debido al gran mosaico que constituye nuestro país por las razones discutidas en la sección anterior, la biota asociada a cada región es distinta, por lo que diversos autores han propuesta subdividir al país en regiones que, en este caso por tratarse de zonas más pequeñas que los reinos biogeográficos, se les llama Provincias Biogeográficas. Goldman y Moore señalan que se trata de áreas regionales que se agrupan con base en el análisis de especies y consideraciones que pueden incluir relaciones bióticas e historia geológica.

Acerca de la biogeografía de nuestro país, existen tres trabajos principales: uno de Goldman y Moore de 1946 (The Biotic Provinces of Mexico), uno más de Stuart (1964) y otro de Rzedowski de 1972 (Provincias Florísticas de México). Ya en el presente siglo, se ha hecho un esfuerzo colosal por parte de la CONABIO, reuniendo a los principales investigadores nacionales acerca de la biogeografía. El resultado de este esfuerzo, presentado en la obra Capital Natural de México. Vol. 1 de 2008, es base para el desarrollo de este trabajo en la presente sección. El texto que se presenta ha sido editado, tratando de respetar la intención de los autores, para su uso por estudiantes de Biología IV del Colegio de Ciencias y Humanidades, y posiblemente para otros estudiantes de bachillerato.

Como se puede ver, por lo menos desde mediados del siglo pasado Goldman y Moore ya sospechaban que la biodiversidad de México es excepcional. Ellos, como estadounidenses, sabían que, por ejemplo en la parte central de USA, la zona llamada grandes planicies, se puede viajar por días y el paisaje, y por supuesto la biota, es la misma todo el tiempo; nada parecido en nuestro país, donde en recorridos de unos cientos de kilómetros, el paisaje cambia más de una vez y de manera radical. Justo estos son los motivos que los llevó a proponer la existencia de una regionalización de la biodiversidad (para su tiempo, el término biodiversidad ni siquiera existía). Simplemente imagina viajar de la CDMX al puerto de Veracruz por carretera; 400 km en unas 6 horas, recorres varios paisajes, cada uno con una biota típica.

Provincias Biogeográficas

En el mapa de la Figura 1 se puede ver la división de la República Mexicana en 20 Provincias Biogeográficas agrupadas en varios grupos por afinidades diversas.

Región Neártica.

Esta región abarca toda la América del Norte y el archipiélago de las costas de California; los componentes mexicanos de esta región son las provincias de Isla de Guadalupe y California (noroeste de la Península de Baja California). La vegetación predominante de esta área son algunas variantes de bosques y matorrales templados. Entre los grupos característicos de la región Neártica están las coníferas, como pinos (Pinus), oyameles o abetos (Abies) y enebros (Juniperus), además de los encinos (Quercus). Las salamandras (Caudata) son el grupo de anfibios más relacionados con la región Neártica; entre los reptiles, algunos géneros de lagartijas, como Abronia, son típicamente neárticos.

1. Provincia de California. La provincia de California está constituida por dos cordilleras principales que se elevan a poco más de 3 000 m, la Sierra de San Pedro Mártir y la Sierra de Juárez, en el extremo noroeste de la Península de Baja California. Dos climas son importantes en esta área; sobre las sierras dominan los climas templados y semifríos subhúmedos (42%) y en su vertiente pacífica los áridos (43%). Sin embargo, en general, 96% de su territorio no recibe más de 500 mm de precipitación anual total concentrada en los meses de invierno (enero, febrero, marzo): un clima típicamente mediterráneo. Por esa razón, los matorrales xerófilos (86%) y los bosques de coníferas (11%) cubren la mayor parte de esta área. La mayoría de las especies de esta provincia son compartidas por todo el sistema de cordilleras que corren por la costa pacífica norteamericana, desde la Península de Baja California, siguiendo a lo largo de los estados de California, Nevada y Oregon, en EUA, principalmente hacia las sierras Costera y Nevada de California. Esta es un área con gran cantidad de encinos endémicos, como Quercus agrifolia, Q. chrysolepis, Q. dumosa y Q. engelmanii, entre otros. Entre la fauna endémica están Peromyscus californicus y P. maniculatus gambelii (ratones). Otro conjunto de especies son compartidas con la provincia de Baja California como Phrynosoma coronatum, Sceloporus orcutti y Urosaurus microscutatus (lagartijas). La Isla Guadalupe es considerada por Rzedowski (1978) como una provincia aparte, dado su gran número de taxones endémicos, entre los que se pueden citar Cupressus guadalupensis variedad guadalupensis, Pinus radiata variedad binata y Quercus tomentella

2. Provincia de la Sierra Madre Occidental (smo). Esta abarca toda la provincia fisiográfica del mismo nombre. Es una cordillera formada por actividad volcánica del Mioceno. Su clima templado subhúmedo determina la presencia dominante de bosques de coníferas (46%), encinos (32%) y pastizales (13%). Para muchas especies, el curso del Río Grande de Santiago es una barrera que delimita bien su distribución y varias cruzan este límite hacia el env solo marginalmente, como Elaphoglossum rzedowskii (helecho); otras extienden su distribución hasta el margen sur de las Montañas Rocosas, en EUA, como Quercus hypoleuca (encino) y Juniperus deppeana variedad Robusta (conífera). Sin embargo, hay varias especies que sustentan muy bien esta provincia entre los dos límites mencionados, como Ambystoma rosaceum (salamandra), Phrynosoma douglasi y Sceloporus jarrovi jarrovi (lagartijas), Thamnophis rufipunctatus (serpiente), Crotalus willardi (víbora de cascabel) y Peromyscus madrensis (ratón). Hay endemismos que sustentan la división de la Sierra Madre Occidental en una porción norte (o Apachiana, según Smith, 1941), como Cheilanthes arizonica (helecho), Juniperus deppeana var. achyphplaea y J. scopulorum (hasta las Montañas Rocosas, en EUA), Quercus tarahumara y Q. toumeyi; y otra sur (o Duranguense, según Smith 1941) como Quercus radiata y Q. undata.

3. Provincia de la Sierra Madre Oriental (sme). Esta provincia es muy compleja y discontinua, tanto en su origen como en su medio físico. La mayor parte de las montañas de esta provincia fueron formadas por plegamiento; las rocas predominantes son sedimentarias y metamórficas del Cretácico y Jurásico, más antiguas en el Carso Huasteco que en la Sierra Plegada. Sobre la vertiente húmeda, la vegetación dominante está compuesta por bosques de coníferas (28%), encinos (26%) y mesófilos de montaña (8%); sobre la vertiente seca, los matorrales xerófilos son dominantes (16%). Debido a esta gran diferenciación climática hay pocas especies de distribución amplia sobre la sme, como Eleutherodactylus longipes (salamandra), Crotalus pricei miquihuanus (víbora de cascabel), Cryptotis mexicana obscura (musaraña). Esta provincia tiene subconjuntos de especies endémicas que justifican la existencia de cuatro “sectores” o distritos: Carso Huasteco (con lagartijas endémicas como Sceloporus parvus scutulatus, Xenosaurus newmanorum), Gran Sierra Plegada (Crotalus lepidus castaneus, C. lepidus morulus, Phrynosoma orbiculare orientale, Thamnophis exsul, T. mendax), Sierra Gorda (Agave tenuifolia, Pseudosmodingium virletii, Phrynosoma orbiculare boucardi, Xenosaurus platy-ceps) y Sierras Transversales (Pinus culminicola, Quercus sinuata breviloba y Neotoma mexicana navus), con varias especies y subespecies que se distribuyen hacia el norte.

Sierras meridionales

4. Provincia del Eje Neovolcánico (env). Es un conjunto de volcanes de diferentes edades, a partir del Mioceno medio y hasta el Plio-Pleistoceno, alineados alrededor del paralelo 19° N, que cruza el territorio mexicano de oeste (Cabo Corrientes, Nayarit) a este (Sierra de Chinconquiaco, Veracruz). Destacan entre ellos el Ceboruco en el extremo occidental (Nayarit), el Nevado de Colima (Colima-Jalisco), el Tancítaro (Michoacán), el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Zempoaltépetl y el Citlaltépetl, que representan las elevaciones mayores en el relieve mexicano. En su extremo noroeste el env se separa de la Sierra Madre Occidental por el curso del Río Grande de Santiago. El env es un área muy compleja en origen y medio físico; por ello, casi todos los tipos de vegetación están presentes, aunque predominan los bosques de coníferas (31%) y de encinos (28%). El resto del área está compuesto por pastizales, matorrales subalpinos, bosques mesófilos (en áreas de cañadas), vegetación ribereña y tierras urbanas y de cultivo. La presencia de vegetación de climas áridos (matorrales xerófilos) y sub-húmedos (selvas bajas caducifolias) en ocasiones se debe a la presencia de derrames lávicos, en los cuales no se retiene la humedad de las lluvias, y en otros casos debido al efecto de sombra pluvial, sobre todo en las zonas de contacto con la provincias vecinas (Balsas al sur y Altiplano al norte). A pesar de que es difícil para varios autores delimitar esta provincia, es indudable que hay gran cantidad de taxones típicamente neovolcánicos, como Cheilanthes decomposita, Elaphoglossum rufescens (helechos), Pinus ayacahuite variedad veitchii, P. pseudostrobusfo protuberans (pinos), Agave inaequidens y A. horrida (magueyes), Quercus acutifolia var. xalapensis (encino), Eleutherodactylus angustidigitorum (salamandra), Crotalus polystictus (víbora de cascabel), Phrynosoma orbiculare cortezi, Sceloporus dugesi intermedius, S. scalaris scalaris (lagartijas), Peromyscus gratus gratus, P. melanophrys zamorae, Reithrodontomys chrysopsischrysopsis(ratones) y Lampornis amethystinus brevirostris (colibrí). Sin embargo, algunas de estas especies se distribuyen de forma sesgada, unas hacia las partes más secas, otras hacia las más húmedas; unas hacia la parte más fría, y otras hacia la semicálida. Por ello, la gran mayoría de los taxones endémicos de esta provincia están distribuidos en áreas con mayor integración histórica y ecológica y de menor extensión. Algunos grupos, como las salamandras, más susceptibles al aislamiento geográfico, muestran varios casos de distribución microendémica en diferentes subáreas del env, como sus sectores Occidental, Central, Oriental y Sierra de Taxco. La Sierra de Los Tuxtlas está compuesta por un pequeño conjunto de volcanes ubicados al centro del estado de Veracruz. El origen de estos volcanes está asociado con la actividad del Eje Neovolcánico, pero su biota muestra relaciones más complejas. Su flora está compuesta por especies que se distribuyen desde el Carso Huasteco, pasando por el extremo oriental del Eje Neovolcánico y por las sierras de Zongolica y Juárez; otras, en cambio se extienden hacia el sur, abarcando las sierras de Los Chimalapas y la de Chiapas. La convergencia de diferentes floras y faunas eleva considerablemente la riqueza de especies de esta área; p. ej., la avifauna de Los Tuxtlas incluye cerca de 50% de la riqueza avifaunística de todo el país, y su separación del resto de los sistemas montañosos más cercanos ha generado una cantidad considerable de endemismos, que incluye 18 especies de anfibios y reptiles y seis de aves endémicas de esta área relativamente pequeña (González-Soriano et al. 1997).

5. Provincia de la Sierra Madre del Sur (sms). Esta provincia está constituida por tres componentes: la Sierra de Coalcomán (Michoacán), las Sierras Guerrerenses y las sierras Mixteca y Mixe de Oaxaca, cada una con especies propias. Su vegetación típica la componen los bosques de coníferas (33%), de encinos (34%) y mesófilos de montaña (11%); la presencia de selva baja caducifolia (16%) se debe al contacto con las provincias del Pacífico y Balsas que la rodean completamente. Hay gran cantidad de especies distribuidas a lo largo de las tres serranías principales, como Clethra glaberrima (árbol) Pseudoeurycea cochranae (salamandra) o Neotoma mexicana picta (rata). Sin embargo, hay muchas más cuya distribución se restringe a solo una de ellas. Las sierras Mixe y Mixteca particularmente tienen gran cantidad de endemismos como Pseudoeurycea smithi, P. unguidentis (salamandras), Abronia mixteca, A. oaxacae, Urosaurus bicarinatus nelsoni (lagartijas), Peromyscus gratus zapotecae y P. mexicanus putlaensis (ratones); mientras las Sierras Guerrerenses tienen algunas especies exclusivas como Sceloporus formosus scitulus (lagartija).

6. Provincia del Soconusco (Soc). Está conformada por la Sierra Madre de Chiapas-Guatemala; casi 90% del área de esta provincia recibe arriba de los 1 500 mm de precipitación anual. Por ello, su vegetación está compuesta por bosques de coníferas (35%), mesófilos de montaña (31%) y selvas altas perennifolias (25%). Hay varias especies endémicas y cuasiendémicas de esta área como Asplenium solmsii, Ctenitis chiapensis (helecho), Juniperus standleyi (conífera), Zamia soconuscensis (cícada), Quercus durantifolia (encino), Pseudoeurycea brunnata, P. goebeli (salamandras) y Abronia smithi (lagartija), entre muchas otras.

7. Provincia de Los Altos de Chiapas (Chi). Está compuesta por las sierras y mesetas y serranías del norte de Chiapas que continúan al este hacia la Sierra de los Cuchumatanes, en Guatemala. Es una provincia dominada por climas templados y húmedos; más de 90% de su área recibe arriba de los 1 000 mm de precipitación anual, en promedio, por lo que su vegetación predominante son los bosques de coníferas (47%), de encinos (21%) y mesófilos de montaña (20%). Es una de las provincias más diversas del país, con gran cantidad de especies endémicas, cuasiendémicas de México, como Cnetitis bullata, Elaphoglossum latum, Polypodium chiapense (helechos), Juniperus comitana (conífera), Hyla euphorbiaceae biseriata (rana), Abronia lythrochila (lagartija), Neotoma mexicana chamula (rata) y Peromyscus mexicanus teapensis (ratón).

8. Provincia de Oaxaca (Oax). Se trata de una de las provincias más complejas y, por lo tanto, más diversas de México; está integrada principalmente por la Sierra Madre de Oaxaca, localmente conocida como Sierra de Juárez, en Oaxaca, y la Sierra de Zongolica, en Veracruz. Tales sierras por mucho tiempo fueron consideradas como la continuación hacia el sur de la Sierra Madre Oriental —después de ser cortada por el env—, con la que comparte una parte importante de su flora y fauna. Sin embargo, existe gran cantidad de especies endémicas de esta sierra que le dan identidad como un área única. En su vertiente seca (Valle de Tehuacán-Cuicatlán) algunas especies endémicas están relacionadas con la provincia del Balsas y otras con las provincias áridas del Altiplano. Esto sugiere una pasada continuidad entre las tierras áridas y semiáridas del Altiplano mexicano con el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, que se sustenta en distribución disyunta de endemismos como Acanthotamnus aphyllus (celastrácea), presente entre Tehuacán y Tecamachalco y entre el sur de Coahuila y Nuevo León; o bien con la distribución vicariante entre especies hermanas como Agave stricta (en Tehuacán) y Agave striata (Altiplano). Abarca dos áreas contrastantes, la Sierra de Juárez y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Este último concentra más de 450 especies endémicas de México, con gran cantidad de especies y subespecies endémicas de este valle como Bursera arida y B. biflora (copales) y Crotalus molossus oaxacus (víbora). En la provincia de Oaxaca prácticamente coexisten todos los tipos de vegetación, todos los bosques —mesófilos de montaña (44%), de coníferas (15%) y encinos (11%)—, todas las selvas tropicales, tanto caducifolias (10%), como perennifolias (17%) e incluso matorrales xerófilos (3%). No obstante, la estrecha relación entre la provincia de Oaxaca y la Sierra Madre Oriental se sustenta por varias especies que se distribuyen en ambas provincias, pero que están ausentes en el env, como Quercus greggii y Q. hypoxantha (encinos), Pterourus esperanza, Paramacera chinantlensis (mariposas), Hyla arborescandens (rana), Abronia graminea y Sceloporus megalepidurus pictus (lagartijas), Crotalus scutulatus salvini (víbora).

Región Neotropical

La Región Neotropical se extiende desde el límite norte de Patagonia, pasando por los Andes, las cuencas del Amazonas y el Orinoco, el Caribe y Mesoamérica. Sin embargo, muchos grupos típicamente neotropicales tienen una distribución que se extiende hasta el suroeste de EUA y sur de Florida. Entre los grupos predominantes están los mezquites (Prosopis, género pantropical con especies de tres secciones estrictamente americanas), cuya distribución se extiende ampliamente en todo el medio árido, subhúmedo y húmedo del Neotrópico, desde el norte de Argentina hasta Arizona; los cuajiotes y copales (Bursera), que se distribuyen alrededor de todo el Caribe y por la vertiente del Pacífico desde Baja California y suroeste de EUA hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador, y los pochotes (Ceiba). Diversas epífitas del género Tillandsia (Bromeliaceae) se distribuyen en las montañas de Mesoamérica y Sudamérica.

9. Provincia de Baja California. Esta provincia comprende todas las tierras con predominio de los climas muy áridos de la Península de Baja California, excluyendo las sierras más altas del noroeste y el extremo sureste, al sur de la Sierra de la Laguna; abarca áreas biológicamente importantes, como el Desierto del Vizcaíno y la Sierra de La Laguna. Debido a que 97% de sus tierras no reciben más de 500 mm de precipitación anual total, la mayor parte de la vegetación de esta área está cubierta por variantes del matorral xerófilo (95%). Para algunos autores (v. gr. Morrone 2005), el patrón más común de la distribución de las especies en la península no permite diferenciar de forma contundente una provincia de Baja California separada de la del Cabo. Muchas especies se distribuyen a todo lo largo de la península, como Crotalus enyo (víbora de cascabel). Sin embargo, aquí mantenemos la existencia de esta provincia, con base en la distribución de algunas especies como Cheilanthes brandegeei, C. peninsularis variedad peninsularis (helechos), Prosopis palmeri (mezquite), Quercus ajoensis, Q. peninsularis (encinos) y Thamnophis hammondi (serpiente), entre otras.

10. Provincia del Cabo. Abarca un área ubicada en el extremo sur de la Península de Baja California confinada por la Sierra de La Laguna, que corre desde Cabo San Lucas hasta la Bahía de la Paz. En esta provincia dominan los climas muy áridos (65%) y áridos (19%); en 85% de esta área no llueve más de 500 mm al año, por lo que su vegetación está compuesta principalmente por matorrales xerófilos (44%) y selvas bajas caducifolias (44%); los bosques de coníferas y encinos son menos importantes en extensión (6%), pero contienen gran cantidad de especies endémicas del área debido a su aislamiento de las otras cordilleras desde el Mioceno. Esta provincia, relativamente pequeña, contiene varias especies microendémicas, incluso de solo alguna de las vertientes de la Sierra de La Laguna. Sus especies endémicas pertenecen a los grupos más diversos, como Pinus cembroides variedad lagunae (pino piñonero), Bursera cerasifolia (copal), Quercus brandegeei, Q. devia (encinos), Crotalus ruber lucasensis (víbora de cascabel), Sceloporus hunsakeri (lagartija), Campylorhynchus brunneicapillus affinis (pájaro matraquero), Hylocharis xantusii (colibrí), Pipilo maculatus magnirostris (ave); algunas de ellas están sujetas a protección especial. Hay cerca de 680 especies endémicas de la Península de Baja California, muchas de ellas compartidas entre las provincias de Baja California y el Cabo, e incluso la de California, pero una cantidad considerable es endémica solo de la del Cabo.

11. Revillagigedo. Es un archipiélago de origen volcánico, en el Pacífico mexicanos; estas islas se encuentran a unos 400 Km.. al sur de Cabo San Lucas e incluye a muchas islas dispersas. Su flora es muy pobre; de las 165 especies que se conocen unas 30 especies o subespecies son endémicas. La mayoría de sus especies, sin embargo, las comparte con la región del Cabo, además de las especies endémicas, cuya evolución se ha favorecido por el aislamiento geográfico, como Cheilanthes peninsularis var. insularis, un nopal (Opuntia occidentalis), una especie de Passiflora, una de Rubus, una orquídea terrestre afín al género Habenaria, así como Psidium sartorianum.

No se conocen mamíferos terrestres nativos. Algunas aves aparentemente confinadas a esta Provincia son las aguilillas (Buteo jamaicensis socorroensis), el toquí (Pipilo maculatus carmani) y Nyctanassa violacea gravirrostris.

12. Provincia del Altiplano Norte (Desierto Chihuahuense). Desde el límite sur del Río Nazas hasta el Big Bend, en el sur de EUA. Dominan los climas áridos y muy áridos; 95% de la superficie total recibe menos de 500 mm de precipitación anual total, lo cual ha favorecido el desarrollo de matorrales xerófilos (63%) y pastizales (28%), como vegetación predominante de esta provincia. Entre los taxones típicos del altiplano Chihuahuense están Cheilanthes pringlei var. moncloviensis, Notholaena greggii (helechos), Pinus remota (pino), Parthenium argenteum (el guayule), Coryphantha recurvata y el peyote, Lophophora williamsii (cactáceas), Urosaurus ornatuscaeruleus, U. ornatusschmidti (lagartijas), Peromyscus eremicus eremicus (ratón). Varias especies extienden su distribución a las áreas vecinas de Texas y Arizona, como Cheilanthes horridula, C. villosa, mientras otras atraviesan el norte de la Sierra Madre Occidental hasta alcanzar la provincia de Sonora, como Ephedra trifurca (conífera) y Sceloporus anahuacusclarki (lagartija).

13. Provincia del Altiplano Sur (Tierras áridas de Zacatecas - Mezquital). Se extiende desde el Valle del Mezquital hasta el límite norte del Río Aguanaval; es menos seco que el Altiplano norte, pues aquí dominan los climas semiáridos; 68% de esta área capta menos de 500 mm de precipitación anual total y 32% recibe entre 500 y 1 000 mm de lluvia. Por ello, la vegetación dominante está compuesta por matorrales xerófilos (57%) y pastizales (23%). Al igual que las otras provincias del medio árido, la del Altiplano sur alberga gran cantidad de taxones endémicos como Pellaea ribae (helecho), Juniperus deppeana variedad zacatecensis (conífera), Coryphantha macromeris runyonii, C. nickelsiae (cactáceas) y Sceloporus torquatus melanogaster (lagartija).

14. Provincia Sonorense. Esta provincia está constituida por una extensa llanura costera de Sonora y Sinaloa desde el Río Piaxtla hacia el norte. Está dominada por selvas bajas espinosas y por diversos matorrales xerófilos que se extienden por toda la llanura costera de Sonora hasta los desiertos del suroeste de Arizona (delta del Río Colorado y cuencas del Gila y del Yuma). Los tipos de vegetación dominante son matorrales xerófilos (62%), selvas bajas caducifolias (18%) y espinosas (10%). Esta provincia contiene cerca de 20 géneros endémicos (junto con los desiertos de Yuma y Gila, en Arizona) y más de 650 especies endémicas, entre las que se encuentran Bursera fragilis (cuajiote), Coryphantha gracilis, C. pseudoechinus, C. sulcata (cactáceas), Prosopis velutina (mezquite), Rana yava-paiensis (rana), Crotalus cerastes, C. tigris (víboras de cascabel), Phrynosoma mcallii, P. solare y Urosaurus ornatuslateralis, entre otras. Sin embargo, la especie más característica de esta provincia, tanto en la fisonomía de su vegetación, como en su identidad biogeográfica es el sahuaro, Carnegiea gigantea (la cactácea columnar más típica del área).

15. Provincia Costa del Pacífico. Esta área se extiende desde el Río Piaxtla hasta Chiapas. Se trata de una franja angosta de planicie costera, cuyo límite superior promedio se ubica en los 400 m de altitud, donde la vegetación de las montañas es predominantemente tropical. La provincia del Pacífico es varias veces interrumpida por la proyección de algunos sistemas montañosos del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur hacia la costa. En promedio, esta provincia es casi dos veces más ancha del Cabo Corrientes hacia el norte (más o menos 60 km) que la porción ubicada al sur. En esta provincia predominan los climas cálidos subhúmedos (74%), con lluvias de verano que alcanzan entre 500 y 1 500 mm al año; la vegetación típica son selvas caducifolias (60%) y su ecotono con bosques de encinos y pinos, donde dominan los climas semicálidos subhúmedos con lluvias de verano. Algunas especies restringen su distribución al norte de Cabo Corrientes (Eje Neovolcánico), como Asplenium arcanum (helecho), Quercus praineana (encino), Thamnophis valida valida (serpiente) y Urosaurus bicarinatus tuberculatus (lagartija); otras especies son más características del sur de la costa del Pacífico y penetran a la cuenca del Balsas como Cheilanthes lozanoi variedad lozanoi (helecho), Thamnophis valida isabellae (serpiente) y Urosaurus bicarinatus anonymorphus. Muchas otras especies son endémicas de algunas cuencas costeras del Pacífico, como las de los ríos Armería-Coahuayana, Papagayo o Tehuantepec. Un caso especial lo representa la Depresión Central de Chiapas. A pesar de drenar sus aguas hacia el Golfo de México, vía el Río Grijalva, la Depresión Central de Chiapas tiene una biota estrechamente relacionada con las provincias del Pacífico y Balsas. Se trata de un área que, aunque es relativamente poco conocida, se tiene la certeza de estar relacionada con el Pacífico y el Balsas, con las cuales comparte especies como Bursera bipinnata y B. schlechtendalii. Además, el área está relacionada con toda la Mesoamérica subhúmeda hasta Colombia, en las cuencas de los ríos Atrato y el Magdalena, con las que comparte especies como Bursera graveolens y B. tomentosa; otras especies están compartidas entre la depresión de Chiapas y las selvas bajas de las cuencas del Motagua y el Salinas, en el centro de Guatemala, como Bursera steyermarkii y probablemente B. permollis. En la medida que este sistema de provincias se modifique, se tendrá que considerar a la Depresión Central de Chiapas como una provincia única que forme parte del Neotrópico subhúmedo de Mesoamérica. Hay varias especies reconocidas como endémicas de esta región; sin embargo, estas son conocidas solo de su localidad tipo, o bien sus registros están sesgados a solo una parte de esta área, tal es el caso de Bursera longicuspis, Beaucarnea goldmanii y Agave kewensis (Agavaceae), Tillandsia chiapensis y T. juergrutschmannii (Bromeliaceae), Disocactus macdougallii y Selenicereus chrysocardium (cactáceas).

Aunque no son totalmente exclusivos, los mamíferos se encuentran representados por el coatí (Nasua narica pallida y N. narica molaris), jaguar (Felis onca arizonensis), yaguarundi (Felis yaguaroundi tolteca), ocelote (Felis pardalis sonorensis y F. pardalis nelsoni) y el murciélago pescador (Noctilio leporinus mexicanus).

Algunas aves representativas son la codorniz (Lophortyx douglasii douglasii y L. douglasii impedita), chachalacas (Ortalis wagleri griseicops), tecolotes (Otus guatemalae tomlini), mosqueseros (Empidonax difficilis culiacani y E. albigularis subtilis) y tordo (Turdus rufo-pallidus).

16. Provincia de la Depresión del Balsas. Es un área extensa confinada por el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, elevaciones que producen un doble efecto de sombra lluviosa. Por ello, los climas predominantes son semiáridos y subhúmedos en dos terceras partes de su área y, en consecuencia, la vegetación más ampliamente distribuida es la selva baja caducifolia (72%) y su ecotono con los bosques de encinos (23%); se trata de una región hidrológica amplia donde confluyen aguas que escurren desde todos los volcanes principales del env, desde el Nevado de Colima hasta el Pico de Orizaba, pasando por el Nevado de Toluca y la Sierra Nevada (Izta-Popo). Los árboles que prosperan incluyen especies de copal (Bursera), además de Ceiba parvifolia y brasil (Haematoxylon brasiletto). Asimismo se desarrollan cactos de los géneros Lemairocereus, Cephalocereus y Mammilaria, del cuál se presentan 15 especies. El copal (Bursera) es de los árboles más diversificados, ya que se presentan 24 de las 60 especies de éste género. La Depresión del Balsas es el centro de distribución del género Leucaena y de las familias Commelinaceae y Fabaceae. Algunos géneros exclusivos de esta Provincia son Backenbergia, Haplocalymma y Pseudolopezia. Hay gran cantidad de endemismos que dan identidad a esta área como una provincia, como Notholaena lemmonii variedad australis (helecho), Bursera discolor, B. longipes, B. submoniliformis (copales), Coryphantha bummama (cactácea). Sin embargo, también hay un número importante de especies que comparten la porción oriental del Balsas y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán y Tehuantepec, mientras que la porción occidental tiene otras más que la relacionan con la provincia del Pacífico o de Depresión de Chiapas, particularmente con las cuencas de los ríos Armería y Coahuayana. Esto repercute en una división natural de esta provincia en al menos dos sectores: occidental y oriental, divididos por la Sierra de Taxco. El género Bursera muestra gran cantidad de endemismos en estos dos sectores. Hay especies endémicas del Balsas oriental: Bursera bolivarii, B. mirandae, B. vejar¬vazquezii, B. xochipalensis, y otras del Balsas occidental: Bursera coyucensis, B. crenata, B. fragrantissima, B. infernidialis, B. paradoxa, B. sarukhanii, B. trifoliolata, B. trimera y B. velutina. Además, presenta gran cantidad de taxones microendémicos, sobre todo del Cañón del Zopilote, como Bursera bonetii y B. chemapodicta.

Entre la fauna de mamíferos, aunque no son exclusivos, se presentan los murciélagos Myotis californica y M. volans, el pécari de collar (Tayassu tajacu), la zorra gris (Urocyon cinereoargentus), el ocelote (Felis pardalis) y el jaguar (Felis onca).

La avifauna está representada por la lechuza del balsas (Otus seductus), el periquito de cabeza naranja y el verde (Aratinga caracularis y A. holochlora), los vireos enano y pizarra (Vireo nelsoni y V. brevipennis), así como la codorniz bandeada, Philortyx fasciatus.

17. Provincia Tamaulipeca. Esta provincia está ubicada en el extremo norte de la costa del Golfo de México; su límite sur lo constituye el parteaguas de las cuencas de los ríos San Fernando y Soto la Marina. La vegetación dominante la constituyen los matorrales xerófilos y las selvas espinosas (91%). Es una provincia que se extiende hacia la planicie costera de Texas, en EUA. Entre las especies endémicas, típicas de sus selvas espinosas, están Coryphantha clavata clavata, C. clavata stipitata (cactáceas), Prosopis reptans variedad cinerascens, P. tamaulipana (mezquites), Sceloporus serrifer cyanogenis y S. variabilis marmoratus (lagartijas), entre otras.

18. Provincia del Golfo de México. Esta provincia se extiende desde la cuenca del Río San Fernando hacia el sur, hasta el Río Candelaria, donde empieza la Península de Yucatán. Debido a su elevado nivel de humedad —90% de esta área recibe más de 1 000 mm de lluvia anual y cerca de la mitad más de 2 000—, las selvas altas y medianas perennifolias (57%) dominan el paisaje de esta provincia, aunque en un estado muy perturbado, así como la vegetación hidrófila asociada con las lagunas costeras (8%). La mayor parte de las especies de esta provincia tienen distribución amplia en las selvas perennifolias del Golfo de México y el Caribe (v. gr. Bursera simaruba y Pleopeltis fallax). Sin embargo hay algunos taxones típicos de esta provincia, como Sceloporus serrifer plioporus, S. variabilis variabilis (lagartijas). Otras especies restringen su distribución al sur de la costa del Golfo de México, unas a partir de la Sierra de Chiconquiaco, como Eleutherodactylus alfredi (salamandra), Hyla ebraccata, H. underwoodi underwoodi (ranas) y otras a partir de Los Tuxtlas.Entre los géneros vegetales más importantes están Dialium, Pimenta, Scheelea y Vochysia. Otras plantas presentes son Castilla elastica, Cecropia mexicana, Cedrela mexicana y Theobroma cacao. Hay gran relación biogeográfica entre el sur de la costa del Golfo de México y el Petén.

Algunos mamíferos característicos son el coatí (Nasua narica narica), jaguar (Felis onca veracrucis), mono aullador (Alouatta palliata mexicana), mono araña (Ateles geoffroyi), venado temazate (Mazama sartorii) y el hormiguero (Tamandua tetradáctila mexicana).

La ornitofauna está representada por dos tinamús (Tinamus major percautus y Cryptorellus soui meserythrus), el loro corona azul (Amazona farinosa guatemalae), el fandanguero (Campylopterus curvipennis excellens) y el semillero (Sporophila aurita corvina).

19. Provincia Yucateca. Por su ubicación, en relación con la circulación de vientos y su orografía llana, es una provincia relativamente seca; a pesar de que el aire que corre sobre ella contiene grandes cantidades de humedad, no produce nubes ni precipitación en la misma proporción, sino hasta elevarse en tierras de relieve más complejo, en Chiapas. Su extremo noroeste muestra una pequeña franja costera con clima semiárido, aunque la mayor parte del área tiene un clima tropical subhúmedo (95%). Por eso, la vegetación predominante en su mayoría está compuesta por selvas bajas caducifolias (85%). Entre las especies endémicas de la provincia Yucateca se encuentran Encyclia nematocaulon (orquídea), Sceloporus cozumelae (lagartija), Peromyscus yucatanicus yucatanicus (ratón).

20. Provincia del Petén. Se ubica hacia el sureste de la Península de Yucatán, donde hay mayor cantidad de lluvias, lo que permite que la vegetación dominante esté constituida por selvas altas perennifolias (72%) y en menor grado por selvas espinosas (13%). Esta provincia se extiende hasta el Petén de Guatemala y Belice, limitado por la Sierra de los Cuchumatanes hasta la Bahía de Amatique. En su extremo occidental, el Río Candelaria marca el límite de la distribución de muchos grupos de esta provincia, aunque en algunos sistemas incluye gran parte de la porción sur de la costa del Golfo de México, a partir de los pantanos de Centla, o el Usumacinta, en Tabasco. Peromyscus yucatanicus badius es un ratón típico del Petén.

Factores que afectan la biodiversidad.

Como se vio anteriormente México es un país privilegiado por su intrincado relieve y climas, porque está ubicado entre dos grandes océanos, porque es el paso obligado de una gran variedad de organismos migratorios y por confluir en el dos regiones biogeográficas.

A pesar de que México está ubicado en una latitud tropical, las altas elevaciones de hasta más de 5000 msnm. lo convierten en un país de montañas, valles, pendientes y desiertos, que producen gran diversidad de regiones con relación a la precipitación pluvial y reparto de humedad. La accidentada topografía forma grandes barreras geográficas que ha provocado el aislamiento de algunas poblaciones, razón por la cual se ha producido el elevado número de endemismos que presenta nuestro país.

La vegetación de México se caracteriza por ser variada y representar a casi todos los ecosistemas terrestres. Tenemos selva alta perennifolia como la de los Chimalapas en la que la lluvia alcanza los 5000 mm de precipitación anual, así como desiertos de los más secos del mundo como los del norte de la república, y en el centro contamos con zonas áridas (Tehuacán) en las cuales las plantas xerófitas presentan el mayor número de endemismos mundial, También tenemos bosques subtropicales subperennifolios, grandes sabanas, selvas caducifolias y contamos con bosques templados de confieras y de encinos, y los grandes zacatonales en lo alto de las montañas, sin olvidar los grandes cuerpos de agua (lagos y ríos) en el macizo continental, las grandes y numerosas lagunas costeras, manglares y pantanos y desde luego los océanos. La variedad geomorfológica que da origen a la diversidad de ecosistemas es la responsable de la gran variedad de paisajes en la república y por lo tanto de la diversidad biológica

En un estudio del Instituto de Biología de la UNAM, Enrique Martínez-Meyer (2014) y colaboradores, reportan 94 412 especies en México, que representan el 8.59% del total mundial de los grupos examinados, asimismo, se reporta un endemismo de 39.7%. Los cálculos de este grupo de estudiosos predice que en promedio, la biota de México puede ser 3.3 veces mayor a lo descrito hasta ahora; es decir, poco más de 310 000 especies.

Los endemismos florísticos son muy abundantes: más de 300 géneros de especies fanerógamas son endémicos. Un aspecto muy interesante es que la mitad de las especies de frijol (Phaseolus sp.), el 82% de agaves (Agave sp.), y el 88% de las salvias (Salvia sp.) sólo existen en México, sin contar con los endemismos de algunas cactáceas, orquídeas y las variedades de maíz silvestre (Género Zea).

Las preocupaciones acerca del cuidado de la biodiversidad surgieron como una inquietud no solo para el campo de la ciencia, sino también como una inquietud de la opinión pública al principio de la década de los 1990. Es en ese momento que se define concretamente la diversidad biológica y se acuña el término biodiversidad. No obstante, la problemática ambiental es un tema muy estudiado desde décadas más atrás; la concreción fue relacionar éste hecho con el alto nivel de extinciones que estamos presenciando.

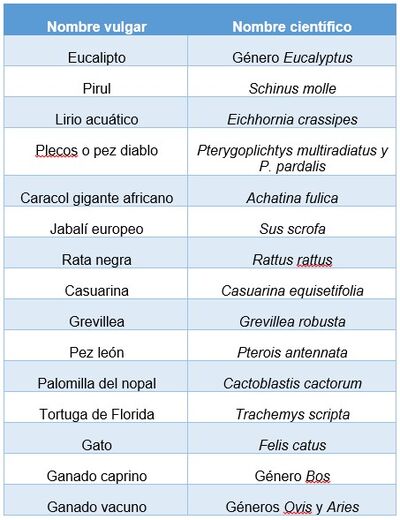

En efecto, las actividades humanas tienen graves consecuencias sobre el ambiente: la contaminación, deforestación, desertificación y represa de aguas continentales afectan profundamente a las poblaciones naturales, reduciendo sus densidades y llevándolas a la extinción local y total en muchos casos.

De éste modo, muchas especies se han extinguido; en ciertos casos, hemos sido testigos mudos de la diezma de las especies; pero en otros, ni siquiera hemos podido atestiguar éste hecho, pues seguramente algunas especies han sido llevadas a la extinción sin que nosotros los humanos las llegáramos a identificar y conocer.

En la actualidad, los taxónomos han descrito cerca de 1.9 millones de especies, y cada semana se describen y nombran especies nuevas para la ciencia. Algunos estudios han dado sorprendentes resultados acerca de la impresionante cantidad de especies que no conocemos. Por ejemplo, en una sola leguminosa arbórea del Perú, E. O. Wilson, colecto 43 especies de hormigas pertenecientes a 26 géneros, aproximadamente la misma diversidad de hormigas que hay en las islas británicas; Meter S. Ashton de la Universidad de Harvard, encontró en 10 parcelas de una hectárea en Kalimantar, Indonesia, 700 especies de árboles; Alwin H. Gentry del Jardín Botánico de Missouri identifico unas 300 especies de árboles en cada una de 2 parcelas de una hectárea cerca de Iquitos en Perú; en un estudio realizado en Chamela, Jalisco, México, en una sola noche se colectaron 10 nuevas especies de escarabajos Ejemplos como estos hacen pensar a los investigadores que el total de especies para el planeta es entre 10 y 50 millones. Si pensamos que el número total fuese de 25 millones, nos faltan por conocer 23 millones 100 mil especies.

Así, fue el darnos cuenta del hecho de que el hombre está generando una extinción en masa, lo que llevó plantear una mayor cantidad de estudios sobre la biodiversidad, la cual es una disciplina sintética que, como afirma Usher (1986); "la biodiversidad es una integración de la Historia Natural (o el conocimiento de qué especies existen), la medición (o cómo tasar lo que pretendemos decir con biodiversidad y cómo compararlo de un sitio a otro) y su uso (o la comprensión de que muchas especies son importantes para la sobrevivencia, a largo plazo, de Homo sapiens)".

Entre las principales amenazas están:

• Sobreexplotación.

• Degradación y destrucción de hábitats.

• Contaminación.

• Competencia con especies exóticas.

• Cambio Climático.

Sobreexplotación

El hombre tala los bosques por tres razones principales: por el crecimiento de sus poblados y ciudades, para obtener madera y para desmontar para la siembra y ganadería. Obviamente, multitud de animales mueren en el proceso; pero muchos otros quedan sin un lugar dónde vivir, por lo que son muertos indirectamente. El uso continuo de zonas no aptas para la agricultura, genera una pérdida de suelo que a la larga, llevan a la desertificación. Así pues, a diferencia de la desertización, que es un proceso natural, la desertificación lleva implícita la participación humana.

En nuestro país, poco más de la mitad del territorio, unos 101.5 millones de hectáreas, está ocupado por tierras secas; pero de ellas, 43.56 millones de hectáreas está desertificadas; es decir, que la actividad humana las ha dejado prácticamente inservibles para la flora y por lo tanto, también para la fauna.

Por supuesto que la sobreexplotación no solo afecta a los bosques por la tala, sino que también existen otras actividades que impactan tanto a la flora como a la fauna. En efecto, la extracción irracional de flora y fauna tiene efectos devastadores. Por poner algunos ejemplos, mencionaremos a la palmita del soconusco, Zamia soconuscensis, en peligro de extinción en su hábitat natural debido a que, por su belleza, es muy solicitada como ornamental en las residencias, llegando a alcanzar precios muy elevados por lo que es saqueada para su venta ilegal.

En el caso de animales, ejemplificaremos con la totoaba (Totoaba macdonaldi), que habita el alto Golfo de California. Este pez fue descubierto en el Golfo de California por inmigrantes chinos en la década de 1920 e iniciaron su contrabando a China, donde su vejiga natatoria es muy apreciado como supuesto remedio para una diversidad de enfermedades; debido a ello, se ha explotado hasta su límite, de modo que se encuentra en peligro de extinción. Pero la situación empeora debido a que en el proceso de pesca, también se ha dañado considerablemente a la vaquita marina (Phocoena sinus), una especie de mamífero marino endémico que se enreda en las redes que ponen para la totoaba y muere asfixiada. En la actualidad, se está desarrollando un programa de captura de vaquita marina para su reproducción en cautiverio, ya que se encuentra prácticamente extinta.

La cacería deportiva mal administrada o de subsistencia, el tráfico ilegal y los programas de erradicación de especies, contribuyen igualmente de manera significativa a la disminución de poblaciones.

El jaguar, Panthera onca es una presa favorita para los cazadores furtivos, por ser uno de los felinos más grandes de América. La cacería ha mermado sus poblaciones hasta el punto de ponerlo como una especie vulnerable, ya que solo quedan unos 7 000 ejemplares en vida silvestre en territorio nacional.

Como ejemplo de tráfico de especies podemos mencionar al Mercado de Sonora de la Ciudad de México, donde se ponen a la venta cotidianamente individuos de más de 30 especies de aves y reptiles en peligro de extinción, a pesar de que para 24 de ellas el comercio se encuentra totalmente prohibido de acuerdo con las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM - Ecol - 059 - 1994) y con la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES). En distintas zonas del país es común encontrar a la venta diversos objetos elaborados de piel de mamíferos y reptiles amenazados por la extinción: cinturones, botas, bolsos y billeteras de piel de cocodrilo, serpiente, venado, etc.

El precio de diversas aves mexicanas en el extranjero llega a ser muy elevado: un perico de cabeza roja o amarilla, llega a cotizarse hasta en 3 000 dólares; por lo que a los contrabandistas de aves, que han amasado inmensas fortunas de éste modo, no les importa que mueran de 6 a 8 pericos por cada 10 que sacan ilegalmente del país (en ocasiones ocultos dentro de las llantas de los autos).

Con frecuencia algunas comunidades que se ubican en la cercanía de reservas ecológicas buscan obtener alimento o ingresos económicos a expensas de la fauna silvestre; esto provoca cacería de subsistencia y en ocasiones, conductas casi de secuestro, pues los habitantes ofrecen a los turistas ejemplares a la venta. Puesto que nadie quiere llevarse esos animales, los turistas pagan por el animal para luego liberarlo.

Degradación y destrucción de hábitats.

La actividad humana tiene un impacto demoledor en las especies naturales, y con frecuencia las causas de impacto son múltiples. Un ejemplo del impacto múltiple de la actividad humana sobre la biota son los incendios. En efecto, el hombre ha provocado incendios desde épocas prehistóricas, pero el cambio climático los ha potenciado hasta niveles nunca antes vistos en la historia humana.

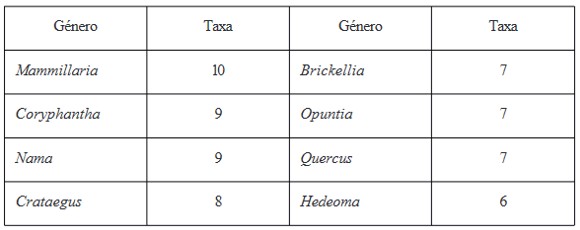

En marzo de 2021 hubo un incendio devastador entre los estados de Coahuila y Nuevo León, iniciado de manera “inocente” por una familia que se había reunido para una carne asada en la Sierra de Arteaga, Coahuila, a solo un Km de Nuevo León en varios días, se calcinaron más de 12 000 hectáreas (120 Km. cuadrados). La zona incendiada forma parte de la Sierra madre Oriental; en un estudio por Villarreal-Quintanilla y colaboradores (2005), reportan que la flora, en cuanto a plantas vasculares está representada por unas 3 116 especies y subespecies, con 350 endemismos. Los géneros que presentan un mayor número de endemismos se pueden ver en la tabla 2.

Pues imagine el lector el impacto sobre las poblaciones de estas especies, de un incendio de la magnitud señalada. Debemos considerar además que se trata de plantas endémicas; es decir, que no existen de manera natural en ningún otro lugar del mundo. Sume a lo anterior el impacto sobre osos, venados y otros mamíferos; además de reptiles y anfibios, así como gran diversidad de fauna. Aún no sabemos si la zona logrará recobrar su biodiversidad existente antes del incendio.

Otro tipo de degradación ambiental lo representan las minas a cielo abierto. Se trata de excavaciones gigantescas que arrasan con flora y fauna en áreas de gran extensión. La Secretaría de economía ha informado que se han otorgado 27 mil concesiones. Eso significa en sus cifras, el 15.7% de la superficie del país (4907.7 mil hectáreas, que equivalen a 49 077 Km cuadrados). La minería a cielo abierto es una de las actividades más agresivas para con el ambiente y además nulamente sustentable.

Contaminación

La liberación de desechos al ambiente, así como el uso masivo de pesticidas y herbicidas, afectan a las poblaciones de diversas maneras. Por ejemplo, La revolución petroquímica después de la segunda guerra mundial desarrolló productos nuevos nunca antes utilizados. Algunos de estos productos sirvieron para controlar plagas de insectos que atacaban las cosechas, o que trasmitían enfermedades a los humanos. Uno de ellos fue el DDT (Dicloro difenil tricloroetano), que es una molécula muy estable y que permanece activa en el medio por largo tiempo, por lo que se le ha encontrado en suelos y ecosistemas en todo el mundo, incluyendo en el hielo de la Antártida y en sedimentos profundos de los océanos. Por ejemplo, La acumulación de DDT en los lagos y su viaje a través de la cadena trófica permitió una acumulación cada vez mayor en cada nivel superior, lo que afectó a las aves de presa que se alimentaban de peces e hizo que estuvieran al borde de la extinción, ya que éste tóxico hace que el cascaron del huevo de estas aves sea delgado y blando, por lo que éstos de rompían antes de que el polluelo terminara su incubación.

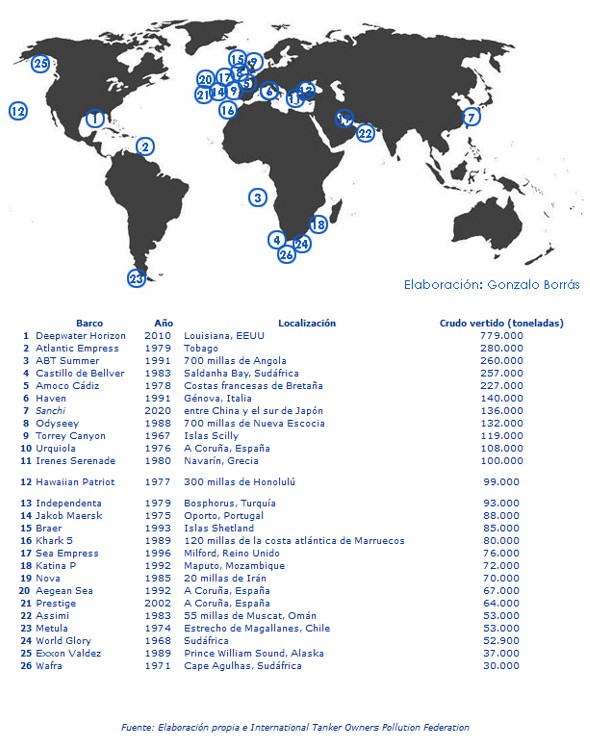

Los derrames de petróleo matan directamente comunidades enteras de organismos marinos y costeros. En la historia de los grandes buques petroleros, han ocurrido decenas de accidentes desastrosos. A nivel global, uno de los más desastrosos fue en 1968, cuando el petrolero Exxon Valdez naufragó frente a las costas de Alaska, derramando 37 000 ton. de crudo y afectando, como siempre ocurre a la biota marina de manera muy intensa y provocando daños por millones de dólares (ver mapa 1).

Pero localmente, fue el 20 de abril de 2010 que todo cambió para el Golfo de México y sus vecinos países, en la peor catástrofe de la industria petrolera de la historia. La ruptura de un pozo hizo explotar la plataforma 'Deepwater Horizon', que en 87 días llegó a verter casi 800 millones de litros de crudo al mar, afectando casi todo el golfo, y cuyas repercusiones aún se pueden apreciar al día de hoy.

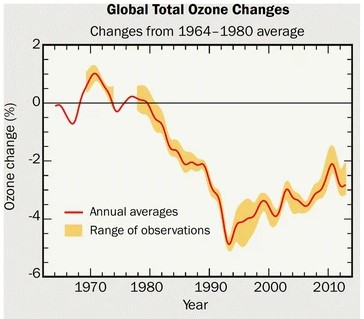

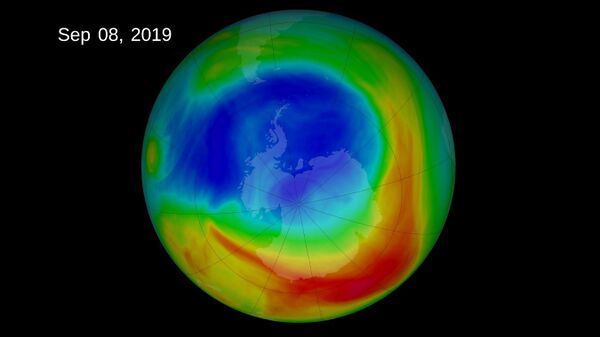

Otro problema de contaminación está relacionado con la devastación de la capa de ozono que rodea la atmósfera terrestre. Este es un fenómeno generado por la acción de un grupo de compuestos químicos emitidos principalmente por la actividad industrial, ya que se emplean como refrigerantes, propelentes de aerosoles y generadores de las microburbujas que dan su aspecto esponjoso al unicel. Estos químicos se denominan Sustancias Agotadoras de Ozono (SAOs), siendo las más representativas los denominados Cloroflurocarbonos (CFCs).

La capa de ozono es importante porque actúa como un filtro de la radiación Ultravioleta B, sin la cual, esta radiación alcanzaría la superficie del planeta, dañando a los seres vivos. Este adelgazamiento de la capa de ozono provoca, por cuestiones de dinámica física un hoyo estacional en la capa de ozono sobre el polo sur. Los CFCs, suben a la parte alta de la atmósfera y catalizan el rompimiento del ozono (O3) en oxígeno diatómico O2. Aunque en la actualidad gran parte de la industria ha reconvertido sus procesos para no emplear CFCs, el adelgazamiento de la capa, así como el hoyo sobre el hemisferio sur siguen activos y sus efectos sobre la biota y el cambio climático son definitivos.

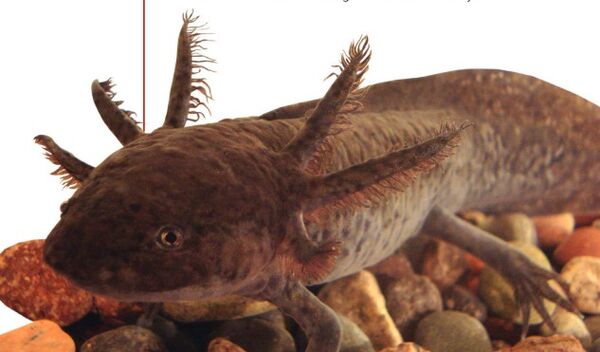

Por ejemplo, los anfibios (ranas, sapos y salamandras), tienen su piel desnuda; es decir, no poseen escamas, ni plumas, ni pelos, y tampoco tienen capas de células muertas sobre la piel (como nosotros, los humanos). Ello las hace muy susceptibles a la radiación UV, por lo que el adelgazamiento de la capa de ozono, al dejar pasar mayor cantidad de estas radiaciones, ha dañado de manera muy importante a las poblaciones de anfibios, por lo que están declinando rápidamente.

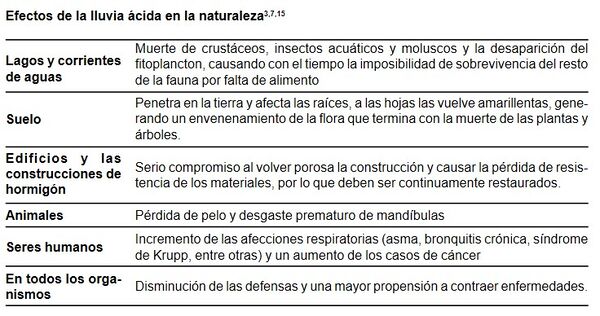

Otro efecto muy importante de la contaminación atmosférica sobre la biota es la lluvia ácida, o los depósitos en secos. Entre los contaminares que más frecuentemente producen estos depósitos ácidos se encuentran los óxidos de azufre y nitrógeno (SOX y NOX, respectivamente), los primeros se producen al quemar carbón en las plantas termoeléctricas o en las fundidoras de acero, mientras que los óxidos de nitrógeno son producidos por los motores de combustión interna (ver figura 9), por otras fuentes que queman combustible fósil, y por la fabricación de fertilizantes nitrogenados.

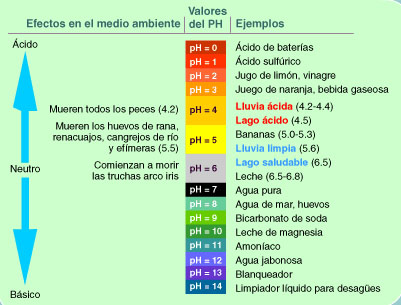

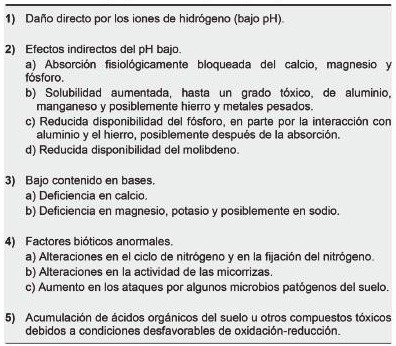

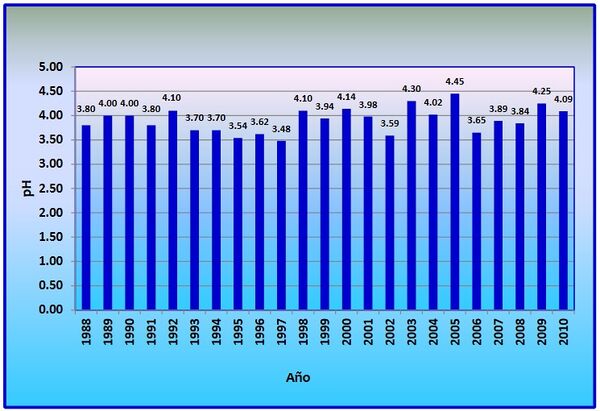

Dependiendo de las condiciones atmosféricas, estos materiales (óxidos de azufre o SOX y óxidos de nitrógeno o NOX), pueden permanecer un tiempo flotando en la atmósfera y posteriormente depositarse como material seco, pero la mayor parte de disuelve en la humedad atmosférica, para formar una solución de ácido sulfúrico y nítrico. Los vientos pueden llevarlos a grandes distancias y posteriormente llegar a tierra en forma de lluvia ácida. Esta lluvia puede ser de 10 a 100 veces más ácida que la lluvia normal. La lluvia ácida puede atacar cualquier tipo de material, pero también afecta la fisiología de algunos organismos y el balance químico de los ecosistemas (ver Tabla 3). En la gráfica 2 se presenta una escala de pH muy didáctica.

La lluvia ácida es acarreada por corrientes de agua a lagos, en donde afectan directamente a las comunidades. Para la vida acuática, un cambio en una unidad de pH es suficiente para provocar la muerte de especies como el plancton, crustáceos, moluscos y peces pequeños, alterando la cadena alimenticia incluso para especies fuera de la masa acuática, como aves y mamíferos.