Diferencia entre revisiones de «Tema II. Especie y especiación:»

(→Especiación, Concepto y modelos.) |

(→Especiación conceptos y modelos) |

||

| (No se muestran 46 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||

| Línea 13: | Línea 13: | ||

<center>[[Imagen:Quetzales M y H.jpg|400px]]</center> | <center>[[Imagen:Quetzales M y H.jpg|400px]]</center> | ||

| − | <center>Figura 1. | + | <center>Figura 1. Quetzales macho y hembra. Quien los viera por primera vez, supondría que se trata de especies distintas debido a las obvias diferencias físicas entre ellos.</center> |

| Línea 21: | Línea 21: | ||

| − | [[Archivo:Oso negro P.jpg|600px]] [[Archivo:Sapo americano.jpg|500px]] | + | <center>[[Archivo:Oso negro P.jpg|600px]] [[Archivo:Sapo americano.jpg|500px]] </center> |

Figura 2. El oso negro, ''Ursus americanus'' y el sapo americano ''Bufo americanus'' tienen la misma especie, pero distinto género a pesar de pertenecer a taxones muy distintos. Esta situación está permitida por las reglas de la taxonomía. | Figura 2. El oso negro, ''Ursus americanus'' y el sapo americano ''Bufo americanus'' tienen la misma especie, pero distinto género a pesar de pertenecer a taxones muy distintos. Esta situación está permitida por las reglas de la taxonomía. | ||

| Línea 105: | Línea 105: | ||

Cuando a través de la dispersión un animal sale de su lugar de origen, se llama emigrante, mientras que al llegar a otra población, se convierte en inmigrante. Desde el punto de vista evolutivo, los procesos de dispersión son de gran importancia, pues la presencia de los inmigrantes en zonas ya colonizadas por la especie, permite que haya intercambio genético entre las poblaciones, evitándose así el aislamiento y por lo tanto, la diversificación de la especie. Por otra parte, a través de la dispersión, algunos individuos pueden llegar a zonas aún no colonizadas por su especie; en tal caso, estos individuos pueden poblar el lugar y con frecuencia, a través de procesos de aislamiento y evolución, originar razas o especies nuevas a través de la divergencia. | Cuando a través de la dispersión un animal sale de su lugar de origen, se llama emigrante, mientras que al llegar a otra población, se convierte en inmigrante. Desde el punto de vista evolutivo, los procesos de dispersión son de gran importancia, pues la presencia de los inmigrantes en zonas ya colonizadas por la especie, permite que haya intercambio genético entre las poblaciones, evitándose así el aislamiento y por lo tanto, la diversificación de la especie. Por otra parte, a través de la dispersión, algunos individuos pueden llegar a zonas aún no colonizadas por su especie; en tal caso, estos individuos pueden poblar el lugar y con frecuencia, a través de procesos de aislamiento y evolución, originar razas o especies nuevas a través de la divergencia. | ||

| − | En los animales, la dispersión puede ser un proceso controlado o accidental. Muchos animales al nacer o cuando alcanzan la edad de la autosuficiencia, tienden a buscar un lugar donde vivir; éste proceso de búsqueda es precisamente la dispersión. No obstante, también pueden ser arrastrados por el viento, por el agua o pueden ser transportados por animales. En el primer caso, se ha documentado que grandes grupos de mariposas monarca (''Danaus | + | En los animales, la dispersión puede ser un proceso controlado o accidental. Muchos animales al nacer o cuando alcanzan la edad de la autosuficiencia, tienden a buscar un lugar donde vivir; éste proceso de búsqueda es precisamente la dispersión. No obstante, también pueden ser arrastrados por el viento, por el agua o pueden ser transportados por animales. En el primer caso, se ha documentado que grandes grupos de mariposas monarca (''Danaus plexippus''), han sido arrastradas por el viento desde la Florida (USA), hasta las Islas Canarias, Gran Bretaña y España; en este caso la situación no es muy favorable para las mariposas si llegan a la Gran Bretaña, puesto que aunque pueden sobrevivir, no pueden reproducirse debido a que en ese país no existe la planta donde ponen sus huevos (género ''Asclepias''). Lo contrario ocurre si llegan a Cádiz, España, donde sí existen asclepiaceas que les brindan alimento a sus larvas (https://elpais.com/sociedad/2012/03/30/actualidad/1333110620_706425.html 20/02/2022). |

| Línea 133: | Línea 133: | ||

==Especiación conceptos y modelos== | ==Especiación conceptos y modelos== | ||

| − | + | : | |

| + | : | ||

Hemos discutido ya, en el apartado previo Patrones de Cambio Evolutivo, las dos principales maneras como se forman especies nuevas: la anagénesis y la cladogénesis, insistiendo que es esta última, la cladogénesis la que se considera como promotora del incremento de especies nuevas; pues bien, aunque en general esas son las dos maneras de especiación, ello no explica la o las posibles series de eventos que llevan a ello. El proceso de especiación puede ser dividido en especiación instantánea o abrupta y especiación gradual, y esta a su vez se puede dividir en tres tipos: Alopátrica, Parapátrica y Simpátrica. | Hemos discutido ya, en el apartado previo Patrones de Cambio Evolutivo, las dos principales maneras como se forman especies nuevas: la anagénesis y la cladogénesis, insistiendo que es esta última, la cladogénesis la que se considera como promotora del incremento de especies nuevas; pues bien, aunque en general esas son las dos maneras de especiación, ello no explica la o las posibles series de eventos que llevan a ello. El proceso de especiación puede ser dividido en especiación instantánea o abrupta y especiación gradual, y esta a su vez se puede dividir en tres tipos: Alopátrica, Parapátrica y Simpátrica. | ||

Moritz Wagner enunció en 1868 la hipótesis geográfica de multiplicación de especies, que es la más aceptada actualmente. La estructura general del mundo viviente al estudiarse como un todo, indica claramente que la especiación ocurre a través del proceso de adaptación de formas cercanamente relacionadas a ambientes geográficos distintos. No es casual que las zonas geográficas posean un número de especies características. | Moritz Wagner enunció en 1868 la hipótesis geográfica de multiplicación de especies, que es la más aceptada actualmente. La estructura general del mundo viviente al estudiarse como un todo, indica claramente que la especiación ocurre a través del proceso de adaptación de formas cercanamente relacionadas a ambientes geográficos distintos. No es casual que las zonas geográficas posean un número de especies características. | ||

| − | Wagner establece que el primer paso en la especiación es el aislamiento reproductivo originado por separación física (geográfica) de la población. Un segundo paso es la evolución independiente de las poblaciones aisladas. Si eventualmente las poblaciones vuelven a encontrarse y si el aislamiento persiste debido a otros mecanismos aislantes, se considera que el proceso de especiación se ha completado. Aunque la propuesta de Wagner es válida, en la actualidad esta idea ha sido complementada como puede verse en la Tabla | + | Wagner establece que el primer paso en la especiación es el aislamiento reproductivo originado por separación física (geográfica) de la población. Un segundo paso es la evolución independiente de las poblaciones aisladas. Si eventualmente las poblaciones vuelven a encontrarse y si el aislamiento persiste debido a otros mecanismos aislantes, se considera que el proceso de especiación se ha completado. Aunque la propuesta de Wagner es válida, en la actualidad esta idea ha sido complementada como puede verse en la Tabla 3. |

'''Tabla 3. Modos potenciales de formación de especies (según Mayr, 1977)''' | '''Tabla 3. Modos potenciales de formación de especies (según Mayr, 1977)''' | ||

| − | |||

:I. Transformación de especies (Especiación Filética) | :I. Transformación de especies (Especiación Filética) | ||

| Línea 157: | Línea 157: | ||

| − | Especiación abrupta. Mayr propone que el rearreglo del cariotipo tiene cierta ventaja selectiva en el proceso de formación de especies, ya sea que el cambio tenga que ver con el número total de cromosomas, el número de cromosomas metacéntricos o acrocéntricos, la presencia y el tipo de inversiones paracéntricas o pericéntricas o con los cromosomas supernumerarios. | + | |

| + | I. Transformación de especies (Especiación Filética) | ||

| + | |||

| + | 1. Transformación autógena (Debida a mutación, selección, etc.) | ||

| + | |||

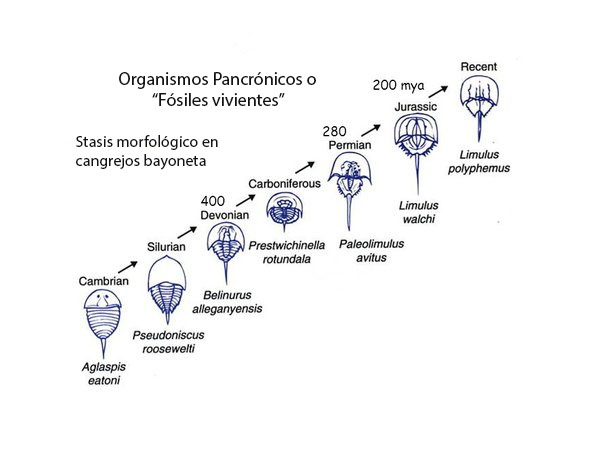

| + | Este tipo de especiación es lineal; es decir, las especies se van transformando a través del tiempo, pero sin dar origen a una diversidad de especies, sino sucediéndose una especie a otra. Un ejemplo de especiación filética por transformación autógena es el de la "Cacerolita de mar" o "Cangrejo bayoneta", Género ''Limulus'', cuyo origen ha sido rastreado hasta el período Cámbrico. | ||

| + | <center>[[Imagen:LimulusAV.jpg|800px]]</center> | ||

| + | <center>Figura 8. El género ''Limulus'' es un artrópodo que casi no ha cambiado su forma desde el Período Cámbrico, por lo que se considera una especie pancrónica (que no ha cambiado con el transcurso del tiempo); pero además nunca se diversificó, por lo que se considera que ha tenido una evolución filética</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 2. Transformación alógena. (Hibridación o introgresión con otras especies) | ||

| + | |||

| + | Una vez que contamos con los conceptos necesarios, podemos discutir esta temática. El término híbrido puede ser definido como “el cruzamiento de individuos pertenecientes a dos poblaciones naturales distintas que tienen un contacto secundario.” Por contacto secundario queremos decir que ha existido un aislamiento geográfico previo, el cuál se rompe por la razón que sea, permitiendo encuentros entre los individuos de ambas poblaciones. | ||

| + | Desde el punto de vista taxonómico y evolutivo (evitamos expresamente el punto de vista de floricultores y agricultores que se dedican a realizar cruzas de laboratorio), se pueden establecer 5 tipos de hibridación: | ||

| + | |||

| + | a) La cruza ocasional entre especies simpátricas, que producen híbridos inviables ya sea ecológica o conductualmente, o estériles, por lo que la cruza no trasciende. | ||

| + | |||

| + | b) La producción de híbridos mas o menos fértiles entre especies simpátricas, algunos de los cuáles sé retrocruzan con alguna o ambas especies parentales. | ||

| + | |||

| + | c) La formación de una zona secundaria de contacto donde es frecuente la hibridación, debido a que durante el aislamiento geográfico previo no se desarrollaron suficientes mecanismos de aislamiento reproductivo. | ||

| + | |||

| + | d) El rompimiento total de los mecanismos de aislamiento reproductivo entre especies simpátricas, que produce localmente formas híbridas que pueden abarcar el rango total de [[Glosario.#Variabilidad|variabilidad]] de ambas especies. | ||

| + | |||

| + | e) La producción de una nueva entidad específica como resultado de la hibridación y subsiguiente duplicación del número cromosómico (aloploidìa), que únicamente se ha observado que ocurre en plantas. | ||

| + | |||

| + | Aunque la hibridación es común en plantas como pinos, encinos, castaños y muchos otros árboles, tal proceso parece ser menos frecuente en animales. No obstante, se ha documentado en animales; por ejemplo, en sapos es común que Bufo cinerea se cruce con ''Bufo gratiosa'' en zonas donde tengan contacto secundario. | ||

| + | |||

| + | Un interesante ejemplo ocurre en México entre aves del género ''Pipilo'' (ver figuras 11 y 12). El toquí de ojos rojos, ''Pipilo erythrophthalmus'' y el toquí de collar, ''Pipilo ocai'' están regularmente distribuidos como especies puras. En Oaxaca, las dos especies viven lado a lado sin mezclarse. En Puebla, aproximadamente el 16% de los individuos son híbridos, y datos similares se encuentran desde puebla hasta la costa de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Hacia el Norte y el Este, se encuentra el toquí de ojos rojos (''P. erythrophthalmus'') y en el Sur y Oeste se encuentra el toquí de collar (''P. ocai''). La proporción de ''P. erythrophthalmus'' puros decae de Este a oeste y se incrementa la de P. ocai, igualmente decae la proporción de ''P. erythrophthalmus'' puros de norte a sur y se incrementa la de ''P. ocai''. Es obvio que nos encontramos con un caso de hibridación tipo c. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>[[Archivo:Pipilo ocai.jpg|500px]]</center> | ||

| + | <center>[[Archivo:Pipilo erythrophthalmus.jpg|400px]]</center> | ||

| + | |||

| + | <center>Figura 9. ''Pipilo ocai y P. erythrophthalmus'' Las dos especies de toquí que habitan en México.</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen:Distribución de toquíes en México.jpg|600px]]</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>Figura 10. Mapa de distribución en México de ''Pipilo ocai y P. erythrophthalmus'', así como sus formas híbridas.</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | II. Multiplicación de especies (Especiación verdadera) | ||

| + | |||

| + | 1. Especiación abrupta. Mayr propone que el rearreglo del cariotipo tiene cierta ventaja selectiva en el proceso de formación de especies, ya sea que el cambio tenga que ver con el número total de cromosomas, el número de cromosomas metacéntricos o acrocéntricos, la presencia y el tipo de inversiones paracéntricas o pericéntricas o con los cromosomas supernumerarios. | ||

Son dos los procesos que dan tal ventaja selectiva: | Son dos los procesos que dan tal ventaja selectiva: | ||

| + | |||

| + | Rearreglo de cromosomas | ||

a) las mutaciones cromosómicas tienen el potencial de servir o contribuir al establecimiento de mecanismos aislantes y | a) las mutaciones cromosómicas tienen el potencial de servir o contribuir al establecimiento de mecanismos aislantes y | ||

| Línea 165: | Línea 211: | ||

Aunque casi todo proceso de especiación conlleva un rearreglo cromosómico, se considera que este proceso, por ocurrir muy raramente en la naturaleza, no constituye una verdadera forma de especiación instantánea. | Aunque casi todo proceso de especiación conlleva un rearreglo cromosómico, se considera que este proceso, por ocurrir muy raramente en la naturaleza, no constituye una verdadera forma de especiación instantánea. | ||

| + | |||

| + | 2. Poliploidía | ||

El proceso de Poliploidía por su parte, es relativamente frecuente en el reino Plantae. Si debido a procesos relacionados con la meiosis los gametos contienen más de un juego de cromosomas, al realizarse la fecundación, la célula huevo resultante será poliploide. A continuación, se requiere de una serie de condiciones: a) que la germinación ocurra, b) que la selección natural favorezca al individuo, c) que alcance la madurez sexual, d) que sea capaz de autofecundarse o que existan individuos con una mutación semejante y que puedan fecundarse; y finalmente, e) que la progenie sea viable. | El proceso de Poliploidía por su parte, es relativamente frecuente en el reino Plantae. Si debido a procesos relacionados con la meiosis los gametos contienen más de un juego de cromosomas, al realizarse la fecundación, la célula huevo resultante será poliploide. A continuación, se requiere de una serie de condiciones: a) que la germinación ocurra, b) que la selección natural favorezca al individuo, c) que alcance la madurez sexual, d) que sea capaz de autofecundarse o que existan individuos con una mutación semejante y que puedan fecundarse; y finalmente, e) que la progenie sea viable. | ||

| Línea 173: | Línea 221: | ||

<center>[[Archivo:Trigo poliploide.jpg|600px]]</center> | <center>[[Archivo:Trigo poliploide.jpg|600px]]</center> | ||

| − | <center>Figura | + | <center>Figura 11. Algunas variedades de trigo poliploide de alta productividad.</center> |

| Línea 210: | Línea 258: | ||

| − | [[Imagen:Lepus californicus A.jpg|400px]] [[Imagen:Lepus insularis.jpg| | + | <center>[[Imagen:Lepus californicus A.jpg|400px]] [[Imagen:Lepus insularis.jpg|400px]]</center> |

| − | Figura | + | <center>Figura 12. Las liebres ''Lepus californicus y L. insularis''.</center> |

<center>[[Imagen: Mapa L. californicus y L. insularis.jpg|500px]]</center> | <center>[[Imagen: Mapa L. californicus y L. insularis.jpg|500px]]</center> | ||

| − | <center>Figura | + | <center>Figura 13. Mapa de distribución de las liebres ''Lepus californicus'' (con sus subespecies ''L. californicus martirensis'' y ''L. californicus xanti''), y ''L. insularis''.</center> |

| Línea 225: | Línea 273: | ||

Este tipo de especiación puede ocurrir en especies con poca capacidad de desplazamiento, tales como plantas, animales fosorios (que tienen hábitos subterráneos, como los topos) o insectos no alados. En este proceso no existe un aislamiento geográfico muy evidente, ya que no existen barreras que les separe; el ambiente es continuo, pero su poca capacidad de movimiento impide que las poblaciones se apareen. Para que esta situación se presente se requiere de dos situaciones: | Este tipo de especiación puede ocurrir en especies con poca capacidad de desplazamiento, tales como plantas, animales fosorios (que tienen hábitos subterráneos, como los topos) o insectos no alados. En este proceso no existe un aislamiento geográfico muy evidente, ya que no existen barreras que les separe; el ambiente es continuo, pero su poca capacidad de movimiento impide que las poblaciones se apareen. Para que esta situación se presente se requiere de dos situaciones: | ||

| − | + | 1. Que sean capaces de explotar hábitats ligeramente diferentes, pero físicamente continuos. | |

| − | + | 2. Que ésta capacidad de invadir nuevos hábitats les aísle reproductivamente del resto de su especie. | |

Este tipo de especiación probablemente no es tan común como la especiación alopátrica, pero particularmente en plantas parece ser un proceso común. | Este tipo de especiación probablemente no es tan común como la especiación alopátrica, pero particularmente en plantas parece ser un proceso común. | ||

| Línea 236: | Línea 284: | ||

La mayoría de los autores hasta hace relativamente poco tiempo, consideraban a la especiación simpátrica, esto es, a la especiación sin aislamiento geográfico, como el modo más frecuente de especiación. Tal especiación se basa en dos postulados: | La mayoría de los autores hasta hace relativamente poco tiempo, consideraban a la especiación simpátrica, esto es, a la especiación sin aislamiento geográfico, como el modo más frecuente de especiación. Tal especiación se basa en dos postulados: | ||

| − | + | 1. El establecimiento de poblaciones nuevas de una especie en diferentes nichos ecológicos dentro del rango de dispersión de los individuos de la población parental. | |

| − | + | 2. El aislamiento reproductivo de los fundadores de la población parental. | |

Se postula que el flujo de genes entre la población hija y la parental se inhibe más por factores intrínsecos (internos a los individuos de la población) que extrínsecos (ecológicos). En los procesos de especiación simpátrica se implica un rápido proceso de formación de especies. | Se postula que el flujo de genes entre la población hija y la parental se inhibe más por factores intrínsecos (internos a los individuos de la población) que extrínsecos (ecológicos). En los procesos de especiación simpátrica se implica un rápido proceso de formación de especies. | ||

| Línea 245: | Línea 293: | ||

De acuerdo a la teoría de la especiación simpátrica, la fragmentación del acervo genético es originada por factores ecológicos dentro de su mismo ambiente o lugar de origen y cualquier aislamiento espacial de las poblaciones es un fenómeno posterior y secundario. | De acuerdo a la teoría de la especiación simpátrica, la fragmentación del acervo genético es originada por factores ecológicos dentro de su mismo ambiente o lugar de origen y cualquier aislamiento espacial de las poblaciones es un fenómeno posterior y secundario. | ||

| − | |||

El segundo punto tiene que ver con la definición de especiación simpátrica: es el origen de mecanismos aislantes dentro del área de dispersión de las crías de un deme único (un deme es un grupo de individuos que forman una población parcialmente aislada, espacial y genéticamente de otras poblaciones similares). El tamaño de esta área está determinado, por ejemplo, en la mayoría de los organismos marinos, por la dispersión de los estados larvales. En la mayoría de los insectos se determina por la motilidad (capacidad de movimiento) del estado adulto. | El segundo punto tiene que ver con la definición de especiación simpátrica: es el origen de mecanismos aislantes dentro del área de dispersión de las crías de un deme único (un deme es un grupo de individuos que forman una población parcialmente aislada, espacial y genéticamente de otras poblaciones similares). El tamaño de esta área está determinado, por ejemplo, en la mayoría de los organismos marinos, por la dispersión de los estados larvales. En la mayoría de los insectos se determina por la motilidad (capacidad de movimiento) del estado adulto. | ||

| Línea 251: | Línea 298: | ||

Un corolario necesario en cualquier teoría de especiación gradual es de que en la naturaleza deben existir algunas formas o variedades que son "especies incipientes"; es decir, que están iniciando procesos de aislamiento reproductivo. Así, se postula la existencia de razas biológicas que por lo menos en principio pueden considerarse como especies simpátricas incipientes; ejemplos de ello son las razas estacionales que se presentan en cícadas y grillos, así como las razas de hospedero tan frecuentes en parásitos como nemátodos e insectos. | Un corolario necesario en cualquier teoría de especiación gradual es de que en la naturaleza deben existir algunas formas o variedades que son "especies incipientes"; es decir, que están iniciando procesos de aislamiento reproductivo. Así, se postula la existencia de razas biológicas que por lo menos en principio pueden considerarse como especies simpátricas incipientes; ejemplos de ello son las razas estacionales que se presentan en cícadas y grillos, así como las razas de hospedero tan frecuentes en parásitos como nemátodos e insectos. | ||

| + | ===Aislamiento reproductivo (Tema opcional).=== | ||

| − | |||

| − | + | Como vimos al discutir el concepto biológico de especie, dicha definición gira en torno a la interfertilidad. En efecto, para considerar a individuos como de la misma especie, deben ser interfértiles, y sus descendientes deben ser igualmente fértiles. Así, cuando hablamos de que en el proceso de formación de especies el aislamiento reproductivo de las poblaciones divergentes constituye un factor determinante, todo tiene sentido ya que, si al final tenemos especies distintas, estas: a) NO deben ser interfértiles, o b) sus descendientes NO deben ser fértiles. | |

| − | + | ||

| − | a | + | De este modo, el estudio de los tipos de aislamiento de las especies arroja el hecho de que algunos procesos aislantes surten efecto previo a la formación de cigotos entre las poblaciones divergentes, y otros aplican posteriormente a la formación de tales cigotos. |

| − | + | A continuación, presentamos una clasificación de los mecanismos de aislamiento propuesto por Stebbins (1971). | |

| − | + | <center>Tabla 4. Mecanismos de aislamiento propuestos por Stebbins.</center> | |

| − | |||

| − | + | <center>[[Imagen: Tabla de mecanismos de aislamiento745.jpg|900px]]</center> | |

| − | + | A. Mecanismos Precigóticos. Impiden la fecundación y la formación del cigoto. | |

| − | + | 1. Aislamiento por Hábitat. Las poblaciones viven en las mismas regiones, pero ocupan distintos hábitats. | |

| + | Debido a su falta de motilidad, las plantas son ejemplo frecuente de este tipo de aislamiento ya que, aunque vivan relativamente cerca, al preferir hábitats distintos, su interfecundación es poco frecuente, y cuando llega a ocurrir los híbridos tienen problemas de desarrollo y fecundidad. Un ejemplo ocurre en encinos que habitan en la parte Este de USA: la encina escarlata (Quercus coccinea) y la encina negra (Q. velutina) se mantienen reproductivamente aisladas ya que la encina escarlata habita en terrenos bajos con poco drenaje, ciénagas y suelos ácidos, mientras que la encina negra se encuentra en terrenos altos con buen drenaje y más secos. | ||

| − | [[ | + | <center>[[Imagen: Encina escarlata.jpg|400px]]</center> |

| − | + | ||

| − | Figura | + | <center>Figura 14. Encina escarlata ''Quercus coccinea''.</center> |

| + | <center>[[Imagen: Encina negra.jpg|500px]]</center> | ||

| − | <center>[[Imagen: | + | <center>Figura 15. Encina escarlata ''Quercus velutina''.</center> |

| + | |||

| + | 2. Aislamiento Estacional o Temporal. Las poblaciones existen en las mismas regiones, pero su maduración sexual ocurre en dista época. | ||

| + | |||

| + | Un ejemplo lo constituyen dos especies de sapo que conviven en el sur de Italia; no obstante, no se pueden aparear debido a que el sapo europeo, ''Bufo bufo'' se reproduce de finales de marzo a junio, mientras que ''Bufotes balearicus'' se aparea en marzo. | ||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Apareamiento sapo.jpg|500px]]</center> | ||

| + | |||

| + | <center>Figura 15. Apareamiento interespecífico entre una hembra de sapo europeo (''Bufo bufo''), y un macho de sapo balear (''Bufotes balearicus''). Esto ha empezado a ocurrir debido al cambio climático. Estaban reproductivamente aislados, pero la temporada de reproducción del sapo europeo se ha adelantado debido al cambio climático y ahora sus épocas reproductivas se sobrelapan. No obstante, continúan aislados, ya que las crías no sufren una metamorfosis completa, permaneciendo infantiles.</center> | ||

| + | |||

| + | 3. Aislamiento Etológico. Las poblaciones están aisladas por elementos conductuales incompatibles antes de la cópula. | ||

| + | |||

| + | Existen varios ejemplos en el género ''Drosophila''; así tenemos el caso de ''Drosophila ananassae'' y ''Drosophila pallidosa'' que son especies que coexisten en la Melanesia. En la naturaleza rara vez se producen híbridos, aunque en laboratorio si se obtienen descendientes fértiles. Estudios indican que los machos cortejan a las hembras en las dos especies, pero las hembras muestran una preferencia muy acusada por los machos de su propia especie a los que aceptan con facilidad. Se ha encontrado en el cromosoma dos que cada especie tiene una región reguladora diferente, que afecta la conducta de elección de las hembras. Otras dos especies de ''Drosophila'' que se aíslan reproductivamente por diferencias en el cortejo son ''D. melanogaster'' y ''D. simulans''. | ||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Drosophila ananasae.jpg|300px]]</center> | ||

| + | <center>[[Imagen: Drosophila pallidosa.jpg|300px]]</center> | ||

| + | <center>[[Imagen: Hibrido drosophila.jpg|300px]]</center> | ||

| + | |||

| + | <center>Figura 16. Especies de ''Drosophila'' que hibridizan y el resultado de la hibridación</center> | ||

| + | |||

| + | 4. Aislamiento Mecánico. La fecundación cruzada se impide o restringe por las diferencias de los órganos sexuales (genitales en los animales, flores en las plantas). | ||

| + | |||

| + | Ya en 1974 Denis R. Paulson estudió este tipo de aislamiento en varias especies de Odonatos (Caballitos del diablo), encontrando que cuando los machos intentaron aparearse con hembras de otra especie, desistieron debido a que sus apéndices copulatorios abdominales no permitieron una unión firme en las estructuras torácicas femeninas para realizar el coito. | ||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Libelulas apareandose.jpg|500px]]</center> | ||

| + | |||

| + | <center>Figura 17. Dos especies de libelulas apareándose</center> | ||

| + | |||

| + | Un ejemplo en plantas ocurre en especies del género ''Penstemon'', cuyas flores son de color púrpura o azules, pero su forma y tamaño varía mucho. Algunas se han adaptado a la polinización con abejas grandes, otras a los abejorros y otras a abejas pequeñas o avispas. Esta diferencia en los polinizadores debido a diferencias en el aparato reproductor (la flor), asegura el aislamiento reproductivo. | ||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Abejorro en P. strictus.jpg|400px]]</center> | ||

| + | <center>[[Imagen: Colibrí en P. eatonii.jpg|400px]]</center> | ||

| + | |||

| + | <center>Figura 18. Diferentes polinizadores en flores del género ''Penstemon''</center> | ||

| + | |||

| + | B. Mecanismos postcigóticos. Hay fecundación y formación de cigotos híbridos, pero estos no son viables o forman híbridos débiles o estériles. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 1. Debilidad o muerte prematura de los híbridos. | ||

| + | |||

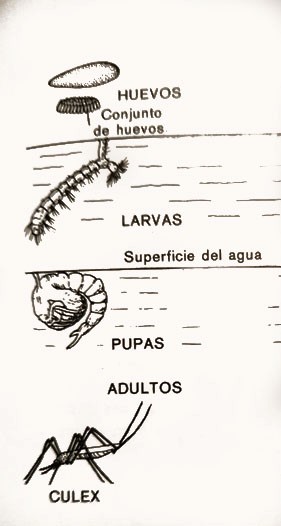

| + | Este tipo de incompatibilidad se ha demostrado tanto en el reino Plantae como en el reino Animalia. Como su nombre lo indica cuando el óvulo se fertiliza, pero el cigoto no se desarrolla o se desarrolla, pero el híbrido tiene una viabilidad reducida. Esto ha ocurrido en cruzas entre diversas especies del género ''Rana'', en donde fallan las primeras etapas del desarrollo embrionario; algo similar se ha observado en cruzas entre especies de mosquitos del género ''Culex''. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Desarrollo embionario mosquitos.jpg|300px]]</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>Figura 19. Desarrollo embrionario de mosquitos del género ''Culex''. En el caso de cruzas interespecíficas, la formación de las larvas falla en alguna etapa, provocando la muerte del híbrido.</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 2. Esterilidad del desarrollo de los híbridos. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Los híbridos son estériles porque las gónadas tienen un desarrollo anómalo o la meiosis falla antes de llegar a su término. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Un ejemplo es la cruza del caballo (''Equus caballus'') con la cebra (''Equus cebra'' que dan como resultado un cebrallo). | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Cebra y caballo.jpg|500px]]</center> | ||

| + | <center>[[Imagen: Cebrallo.jpg|400px]]</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>Figura 20. la cruza entre cebras y caballos dan como resultado un cebrallo el cual es ésteril.</center> | ||

| + | |||

| + | |||

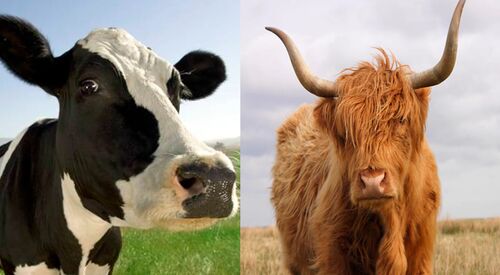

| + | Otro ejemplo es la cruza entre el yak (''Bos mutus'') y la vaca (''Bos taurus'') que da como producto el dzo | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: vaca y yak.jpg|500px]]</center> | ||

| + | <center>[[Imagen: Dzo18.jpg|500px]]</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>Figura 20. La cruza entre yaks y vacas dan como resultado un dzo el cual es ésteril.</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 3. Esterilidad de segregación de los híbridos. Los híbridos son estériles porque los cromosomas, sus segmentos o las combinaciones genéticas, segregan en forma anormal durante la gametogénesis. | ||

| + | |||

| + | Ejemplo: En 1912, L. Digby realizó una cruza entre ''Primula verticillata'' y ''P. floribunda''. En principio obtuvo híbridos estériles; sin embargo, ocasionalmente obtenía una planta fértil que había duplicado el número de cromosomas de sus contrapartes estériles. Esta nueva especie se convirtió en una popular planta de jardín llamada ''Primula kewensis''. Es importante hacer notar que, en general, esta cruza no prospera por que los cromosomas de los híbridos no logran formar pares; el logro de Digby se debió a un accidente de poliploidía. | ||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Primula66.jpg|800px]]</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>Figura 21. Especies de ''Primula'' usadas para crear un híbrido.</center> | ||

| + | |||

| + | Un caso similar en el hecho de falta de armonía cromosómica por diferencias cromosómicas se presenta en híbridos de équidos, como cruzas entre burros (''Equus asinus'', con 62 cromosomas) y yeguas (''Equus caballus'', 64 cromosomas), que generan híbridos vigorosos de 63 cromosomas, por lo que la formación de gametos fecundantes es muy poco probable, por lo que se consideran estériles; son llamados mulas mientras que la cruza entre caballos y burras generan individuos viables, pero poco vigorosos conocidos como burdéganos. | ||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Equinos.jpg|500px]]</center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center>Figura 22. Burro, caballo y los híbridos que producen, mula y búrdegano.</center> | ||

| + | |||

| + | 4. Anomalías de la generación F2. | ||

| + | |||

| + | Los híbridos F1 son normales, vigorosos y fértiles, pero la generación F2 incluye muchos individuos débiles o estériles. | ||

| + | |||

| + | Este fenómeno ha sido estudiado por Takahiko Kubo al cruzar dos variedades de arroz: ''Oryza sativa indica'' con ''Oryza sativa japonica'', encontrando que la segunda generación después de la cruza es poco viable. | ||

| + | |||

| + | <center>[[Imagen: Arroz híbrido.jpg|500px]]</center> | ||

| − | <center>Figura | + | <center>Figura 23. Las imágenes muestran las versiones normal y debilitada del híbrido entre ''Oryza sativa indica'' y ''Oryza sativa japonica''. En A, la planta germinada de arroz y en B, las espigas normal y debilitada.</center> |

Revisión actual del 02:05 2 ago 2022

Hemos mencionado que con mucha frecuencia los nichos ecológicos que quedan vacíos al extinguirse una especie, son ocupados prontamente por otras especies recién evolucionadas. Del mismo modo, en la historia de nuestro planeta, han ocurrido con cierta frecuencia, oportunidades de colonizar ambientes nuevos. Tal es el caso que se presentó cuando se colonizó el ambiente terrestre; proceso realizado lenta y penosamente, pero que a la larga permitió que algunos grupos se diversificaran de manera intensa, generando y ocupando una gran diversidad de nichos. Los llamados procesos de especiación han sido muy estudiados durante el último siglo. A continuación estudiaremos estos mecanismos.

Contenido

Conceptos de especie.

El surgimiento de la biología como ciencia es muy reciente; seguramente recuerdas que los grandes investigadores de la época de Darwin eran naturalistas; es decir, su campo de conocimiento eran la física, la química, la astronomía, la geología y la biología. Incluso el propio naturalismo era relativamente nuevo, pues durante cientos de años, incluidos los mil años de la edad media, la filosofía helénica dominó el conocimiento humano. El término especie tenía una amplia acepción, pues igual se refería a objetos inanimados como los elementos químicos, o artefactos humanos, que a seres vivientes. De allí que sea necesario hacer una definición de la especie biológica. La palabra especie viene del latín species que significa aspecto, clase, categoría. En el diccionario de la Real Academia Española, para la palabra especie dice: Conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres en común. Todos podemos reconocer algunas especies biológicas. Sabemos que el lobo es de una especie y que el conejo es de otra. Podemos diferenciar entre los rosales y los pinos y decimos que son de diferente especie; pero las dificultades empiezan cuando comparamos por ejemplo al caballo y al burro y nos preguntamos si son de la misma especie o no, ya que se parecen mucho. Por otro lado, dos aves pueden ser muy diferentes entre sí en el color y ser de la misma especie, como el macho y la hembra de pavo real, también tendremos dificultad al comparar a un perro chihuahua con un gran danés y, aunque difieren notablemente, ambos pertenecen a la misma especie.

Cuando una especie “nueva” (antes desconocida para la ciencia), es identificada, se le da un nombre científico. La práctica de darles nombre científico e identificar cada especie proviene del siglo XVIII, y su iniciador fue el naturalista sueco Carl Von Linneo (1707-1778), quien desarrolló un sistema binominal, que asigna a cada especie un nombre que consta del género y la especie.

Por ejemplo; el nombre científico Panthera onca (el género debe escribirse con mayúscula y la especie con minúscula) corresponde al jaguar, y no existe otra especie que reciba el mismo nombre por mucho que se le parezca, por ejemplo; el leopardo Panthera pardalis o el tigre Panthera tigris que se parecen mucho al jaguar, tienen el mismo nombre genérico, por lo que se puede deducir que los tres felinos pertenecen al mismo género y que están estrechamente relacionados, pero difieren en su morfología lo suficiente como para considerarlos especies diferentes. También pueden existir especies con un mismo nombre específico por ejemplo Ursus americanus (oso negro), Homorus americanus (una langosta de mar del atlántico) y Bufo americanus (sapo), y no necesariamente tienen que tener un parentesco cercano. El nombre científico, formado por el género y la especie debe escribirse siempre en cursiva o subrayado.

Figura 2. El oso negro, Ursus americanus y el sapo americano Bufo americanus tienen la misma especie, pero distinto género a pesar de pertenecer a taxones muy distintos. Esta situación está permitida por las reglas de la taxonomía.

La diversidad biológica se puede estudiar en 3 niveles; diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas; pero cuando hablamos de diversidad de especies surgen varias preguntas: ¿cómo sabemos que dos organismos pertenecen a una misma especie? y, ¿cómo diferenciamos a dos especies que tienen un gran parecido entre sí como dos especies verdaderas y separadas? La respuesta a las preguntas anteriores no es sencilla, ya que no todos los biólogos usan y aceptan los mismos criterios para definir a la especie, incluso, para algunos de ellos, la especie no es un concepto real, ya que consideran que en la naturaleza sólo existen individuos y que las especies son abstracciones creadas por el hombre. Por tales motivos, se pueden tener diferentes definiciones de especie de acuerdo a la especialidad del que la define, y así tenemos: El concepto de especie tipológico, que usa definiciones numéricas o matemáticas y en el cual sólo se considera a la morfología de los organismos. El biológico, que se basa en el aislamiento reproductivo entre individuos y poblaciones. El taxonómico, basado en las semejanzas por comunidad de origen. El evolutivo, que ve a las especies como linajes en relaciones de ancestría-descendencia. A continuación abordaremos los conceptos de especie biológica, taxonómica y filogenética.

Concepto biológico de especie.

Ernst Mayr, en 1940 dio un concepto de especie biológica útil para organismos de reproducción sexual, el cual es aceptado por la generalidad de los biólogos “Las especies son grupos de poblaciones naturales, que se cruzan real o potencialmente entre sí, que tienen descendencia fértil y que están aisladas reproductivamente de otros grupos”. No importa qué tan grande sea la variación fenotípica individual, ya sea morfológica, conductual o fisiológica, si ésta permite el cruzamiento, y sus descendientes son fértiles, entonces son de la misma especie, ya que comparten un mismo acervo genético. Por lo tanto, el concepto biológico de especie se basa en el aislamiento reproductivo, en el cual los individuos se reconocen como parejas potenciales para fines reproductivos.

Concepto taxonómico de especie.

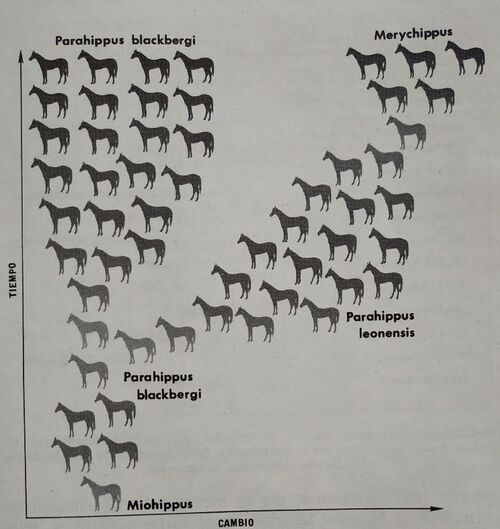

En Taxonomía, la especie es una categoría en la cual se puede ubicar a un organismo de acuerdo a criterios rígidos con relación a su estructura y otras características. El término taxonomía, del griego Taxis, que significa arreglo u ordenamiento, es la rama de la Biología que se encarga de la clasificación y agrupación jerárquica de los organismos con base en su morfología y evolución. El objeto de estudio de las clasificaciones son los objetos y organismos a clasificar, por lo que el objeto de estudio de la taxonomía es la clasificación de los seres vivos.

El término taxón, se aplica a un determinado grupo de organismos que se consideran como una unidad de cualquier rango, por ejemplo; la familia Hominidae, el género Homo, la especie sapiens, cada uno de los tres niveles son taxones.

En cada taxón existe un grupo de organismos que se consideran una unidad, por lo que un taxón es un grupo de organismos con existencia real, mientras que una categoría (Reino, Phylum, Clase, Orden, Familia, Género, Especie) es un orden jerárquico, es decir una serie de niveles en los que la categoría mayor abarca a todas las demás, por ejemplo; la primera categoría después del Reino es el Phylum (filum en español), el Reino puede tener varios Phyla (plural de Phylum), un Phylum varias Clases, la Clase varios Ordenes etc. Desde luego que entre una categoría y otra puede darse el caso de que sea necesario abrir una nueva categoría, que puede ser; superfamilia por ejemplo o subfamilia etc.

Concepto de especie filogenética.

Debido a elevadas discusiones entre investigadores de campo, que aducen que la comprobación práctica de la especie biológica es muy complicada (es decir, que ciertamente existe un intercambio o flujo genético), se han propuesto otros conceptos de especie que toman en cuenta relaciones evolutivas; por mencionar uno que resulta práctico, mencionaremos el de Cracraft de 1989: Una especie es la agrupación diagnosticable más pequeña de organismos individuales dentro del cual hay un patrón parental de ancestría y descendencia.

Patrones de cambio evolutivo.

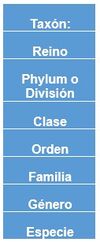

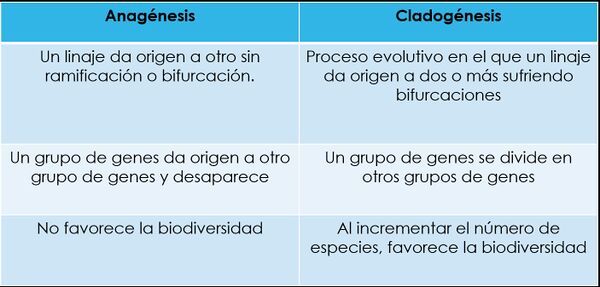

Sin duda la cuarta dimensión, el tiempo, es un factor fundamental para comprender los procesos evolutivos. Debemos tener claro que si pudiésemos hacer cortes en el tiempo para analizar los procesos genéticos presentes en una población (entrecruzamiento y flujo genético, así como mutaciones) en interacción con los factores bióticos y abióticos que influyen en dicha población, nos daríamos cuenta que en mayor o menor grado, tendríamos una dinámica que “busca” (entendamos que no es una intención, sino un proceso natural), equilibrar todos esos factores. Lo que resulte de ese dinámico proceso, en primera instancia puede ser la desaparición de la población (extinción), o su supervivencia con la consiguiente adaptación. Es esa adaptación la que puede generar diversidad de resultados, y esos posibles resultados son los que dan lo que entendemos como cambios evolutivos. Dada nuestra incapacidad para movernos voluntariamente a diversos momentos del futuro, nos esforzamos por conocer el pasado y los investigadores han logrado reconstruir las historias evolutivas de algunos grupos taxonómicos. Lo que se ha encontrado son dos tipos de cambios evolutivos: la anagénesis y la cladogénesis que a continuación estudiaremos.

Anagénesis o evolución filética

Anagénesis, del griego ana = hacia arriba y génesis = origen, representa la evolución progresiva de caracteres que aparecen como novedad, o se modifican, alterando la frecuencia genética de una población debido a diferentes procesos evolutivos como: migración, mutación, selección, deriva genética y consanguinidad, ya que se trata de una innovación orgánica seleccionada por el ambiente y, por lo tanto, adaptada. La anagénesis resulta de la desaparición gradual de todos los miembros de una especie después de haber dejado una descendencia con su propio camino evolutivo. El incremento de complejidad y adaptaciones ambientales, promueven la creación de una nueva especie, continuando con una misma línea filogenética. Así, se denomina anagénesis o evolución filética al proceso por el cual una especie ancestro evoluciona en una única especie descendiente sin bifurcaciones ni ramificaciones.

Cladogénesis

Cladogénesis del griego clado = rama. Formalmente, se dice que comprende la rama filogenética que se desprende de un tronco, causando una ruptura en la cohesión de una población, que en función de continuas transformaciones anatómicas y funcionales, en respuesta a las condiciones ambientales, resultan en la dicotomía (separación, en este caso en grupos), de la población, estableciendo diferencias capaces de originar clados no compatibles. En términos llanos, diríamos que una población genera, por cambios genéticos, modificaciones anatómicas o funcionales novedosas que le permiten enfrentar con más éxito los avatares del ambiente, y que al ser seleccionadas exitosamente genera poblaciones sucesivas que, a la larga, resultan reproductivamente incompatibles con la población parental, generando nuevos clados (ramas).

Especiación, Concepto y modelos.

Nuestro estudio de la especiación se basa fundamentalmente en los fósiles; por lo que nuestra tarea consiste en interpretar los cambios evolutivos en poblaciones ya extintas. Así, sabemos que los procesos de formación de especies llevan aparejados períodos de cambios evolutivos divergentes a partir de un tronco común, de tal modo que en esta acumulación de cambios en el acervo genético de la o las poblaciones en cuestión, se alcanza un punto tal en que se puede hablar de la formación de especies nuevas. Nuestro papel de testigos tan alejados en el tiempo, nos impide establecer en qué momento exacto las especies involucradas se constituyeron como tales.

El registro fósil nos demuestra que ha habido una expansión significativa de las especies presentes en la Tierra al paso del tiempo y se ha hecho la suposición de que todas las especies actuales provienen (han divergido) de antepasados comunes; o sea que ha ocurrido el proceso de especiación. Por lo tanto, podemos entender como especiación la formación de una o más especies a partir de una especie ya existente y que se produce cuando en una población se acumulan y seleccionan ciertas características distintivas que le impiden reproducirse con el resto de la población o bien cuando existe impedimento por barreras geográficas o físicas. La especiación es, por lo tanto, un proceso evolutivo a través del cual se generan nuevas especies como resultado de las fuerzas y mecanismos evolutivos.

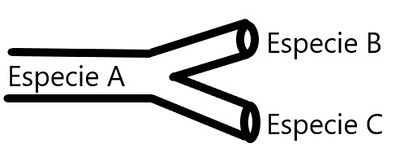

Bajo la óptica de nuestro esquema de selección natural vista a través del tiempo, se entendería que el aparente tubo que conforma a la población, sufriría una bifurcación, como podemos observar en la figura 4:

La dispersión de las especies.

Una característica importante de las especies que puede llevar al proceso de formación de especies nuevas, es la dispersión; es claro que todas las especies, tanto animales como vegetales poseen mecanismos simples o sofisticados (pero siempre eficientes), para dispersarse, de modo que su distribución local o geográfica puede modificarse a través del tiempo. Desde el punto de vista evolutivo esto es de gran importancia, puesto que:

a) De este modo se optimiza la densidad local de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

b) Mediante la dispersión se favorece la variabilidad genética.

c) Se amplía la distribución geográfica, favoreciéndose así la posibilidad de permanencia de la especie a través del tiempo.

Cualquier animal puede verse afectado por problemas de alimentación, sobrepoblación, depredación o destrucción de su hábitat y muy frecuentemente la mejor solución es simplemente moverse hacia lugares con mejores perspectivas. El éxito y la diversidad de los animales dependen de su flexibilidad y versatilidad, y es muy sorprendente que, con unas cuantas excepciones importantes, la selección ha favorecido la evolución de especies móviles.

Cuando a través de la dispersión un animal sale de su lugar de origen, se llama emigrante, mientras que al llegar a otra población, se convierte en inmigrante. Desde el punto de vista evolutivo, los procesos de dispersión son de gran importancia, pues la presencia de los inmigrantes en zonas ya colonizadas por la especie, permite que haya intercambio genético entre las poblaciones, evitándose así el aislamiento y por lo tanto, la diversificación de la especie. Por otra parte, a través de la dispersión, algunos individuos pueden llegar a zonas aún no colonizadas por su especie; en tal caso, estos individuos pueden poblar el lugar y con frecuencia, a través de procesos de aislamiento y evolución, originar razas o especies nuevas a través de la divergencia.

En los animales, la dispersión puede ser un proceso controlado o accidental. Muchos animales al nacer o cuando alcanzan la edad de la autosuficiencia, tienden a buscar un lugar donde vivir; éste proceso de búsqueda es precisamente la dispersión. No obstante, también pueden ser arrastrados por el viento, por el agua o pueden ser transportados por animales. En el primer caso, se ha documentado que grandes grupos de mariposas monarca (Danaus plexippus), han sido arrastradas por el viento desde la Florida (USA), hasta las Islas Canarias, Gran Bretaña y España; en este caso la situación no es muy favorable para las mariposas si llegan a la Gran Bretaña, puesto que aunque pueden sobrevivir, no pueden reproducirse debido a que en ese país no existe la planta donde ponen sus huevos (género Asclepias). Lo contrario ocurre si llegan a Cádiz, España, donde sí existen asclepiaceas que les brindan alimento a sus larvas (https://elpais.com/sociedad/2012/03/30/actualidad/1333110620_706425.html 20/02/2022).

La dispersión involuntaria por agua también puede afectar a los animales; los peces de agua dulce con frecuencia pueden ser arrastrados por crecidas de agua hacia otras cuencas hidrográficas, favoreciéndose su distribución. El caso de la dispersión de animales por animales se restringe casi a los parásitos, tanto externos como internos: pulgas, piojos, garrapatas y ácaros en general (ectoparásitos), así como anélidos, platelmintos y nematelmintos (endoparásitos), son fácilmente dispersados por animales. Las golondrinas (Hirundo rustica), llegan a tener cuatro especies de piojos: Machaerilaemus malleus, Myrsidea rustica, Brueelia domestica y Philopterus microsomaticus, las cuáles dispersan a través de toda su ruta migratoria.

Los procesos de dispersión en vegetales ocurren principalmente a través de estructuras de reproducción sexual o asexual, de modo que una vez realizada, dichas estructuras germinan si las condiciones del ambiente son adecuadas. Los agentes de dispersión en vegetales son múltiples: el viento (anemocoria), el agua (hidrocoria) y los animales (zoocoria) pueden actuar como excelentes dispersores. Todo mundo ha jugado con las inflorescencias del "diente de león", una flor compuesta que cuando madura, genera semillas con largos pelos que permiten una gran tracción en el aire que favorece ampliamente su dispersión en la dirección del viento. El coco y otros frutos de este tipo, son fácilmente arrastrados por el agua, incluso por corrientes marinas que les permite su dispersión hasta islas muy remotas. Asimismo, la presencia de espinas, goma adhesiva y pelillos, permiten a una diversidad de semillas pegarse al pelo o plumas de animales, aprovechando su motilidad para dispersarse hasta zonas relativamente alejadas de la planta progenitora.

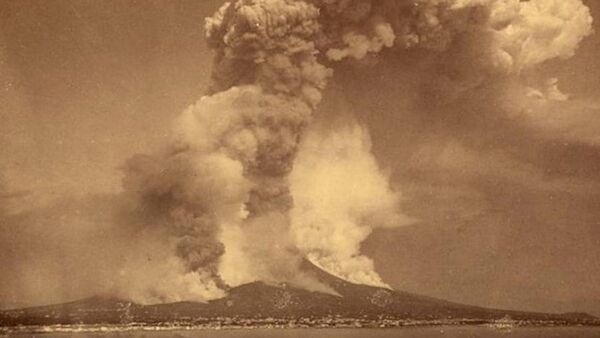

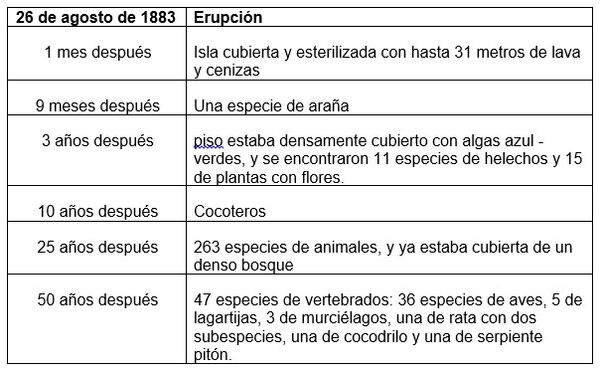

Un excelente ejemplo de dispersión lo provee la manera como Krakatoa fue colonizada. Como se sabe, el 26 de agosto de 1883, la pequeña isla volcánica de Krakatoa y dos islas adyacentes, fueron cubiertas hasta por 31 metros de lava, escoria y ceniza generadas por una erupción volcánica. De este modo, dichas islas, al quedar prácticamente esterilizadas, se convirtieron en una especie de experimento de dispersión y recolonización de un área devastada. La dispersión de biota proveniente de Java (ubicada a unos 28 Kilómetros), y Sumatra ocurrió muy rápidamente.

Nueve meses después de la erupción, sólo se pudo localizar en Krakatoa una especie de araña. Tres años después, el piso estaba densamente cubierto con algas azul - verdes, y se encontraron 11 especies de helechos y 15 de plantas con flores. Diez años después de la explosión, ya había cocoteros. A los 25 años había en la isla 263 especies de animales, y ya estaba cubierta de un denso bosque. A los 50 años, ya había 47 especies de vertebrados: 36 especies de aves, 5 de lagartijas, 3 de murciélagos, una de rata con dos subespecies, una de cocodrilo y una de pitón. Aunque no es 100% seguro, es probable que la mayoría de plantas y animales hayan sido transportados por el viento; los vertebrados grandes por islas flotantes arrastradas por inundaciones y en unos pocos casos a nado. La idea que surge de estas observaciones es que cuando hay espacio vacante, plantas y animales no tardan mucho en encontrarlo.

Especiación conceptos y modelos

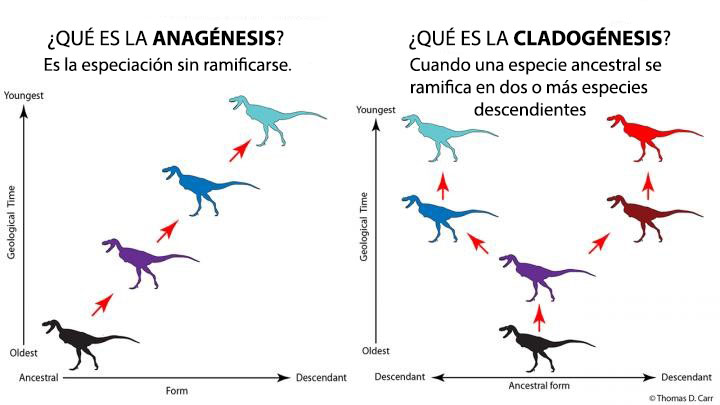

Hemos discutido ya, en el apartado previo Patrones de Cambio Evolutivo, las dos principales maneras como se forman especies nuevas: la anagénesis y la cladogénesis, insistiendo que es esta última, la cladogénesis la que se considera como promotora del incremento de especies nuevas; pues bien, aunque en general esas son las dos maneras de especiación, ello no explica la o las posibles series de eventos que llevan a ello. El proceso de especiación puede ser dividido en especiación instantánea o abrupta y especiación gradual, y esta a su vez se puede dividir en tres tipos: Alopátrica, Parapátrica y Simpátrica.

Moritz Wagner enunció en 1868 la hipótesis geográfica de multiplicación de especies, que es la más aceptada actualmente. La estructura general del mundo viviente al estudiarse como un todo, indica claramente que la especiación ocurre a través del proceso de adaptación de formas cercanamente relacionadas a ambientes geográficos distintos. No es casual que las zonas geográficas posean un número de especies características.

Wagner establece que el primer paso en la especiación es el aislamiento reproductivo originado por separación física (geográfica) de la población. Un segundo paso es la evolución independiente de las poblaciones aisladas. Si eventualmente las poblaciones vuelven a encontrarse y si el aislamiento persiste debido a otros mecanismos aislantes, se considera que el proceso de especiación se ha completado. Aunque la propuesta de Wagner es válida, en la actualidad esta idea ha sido complementada como puede verse en la Tabla 3.

Tabla 3. Modos potenciales de formación de especies (según Mayr, 1977)

- I. Transformación de especies (Especiación Filética)

- Transformación autógena (Debida a mutación, selección, etc.)

- Transformación alógena (Debida a introgresión con otras especies)

- II. Multiplicación de especies (Especiación verdadera)

- Especiación abrupta (a través de individuos)

- Rearreglo de cromosomas

- Poliploidía

- Especiación gradual (a través de poblaciones)

- Especiación alopátrica (especiación geográfica)

- Especiación parapátrica

- Especiación simpátrica

I. Transformación de especies (Especiación Filética)

1. Transformación autógena (Debida a mutación, selección, etc.)

Este tipo de especiación es lineal; es decir, las especies se van transformando a través del tiempo, pero sin dar origen a una diversidad de especies, sino sucediéndose una especie a otra. Un ejemplo de especiación filética por transformación autógena es el de la "Cacerolita de mar" o "Cangrejo bayoneta", Género Limulus, cuyo origen ha sido rastreado hasta el período Cámbrico.

2. Transformación alógena. (Hibridación o introgresión con otras especies)

Una vez que contamos con los conceptos necesarios, podemos discutir esta temática. El término híbrido puede ser definido como “el cruzamiento de individuos pertenecientes a dos poblaciones naturales distintas que tienen un contacto secundario.” Por contacto secundario queremos decir que ha existido un aislamiento geográfico previo, el cuál se rompe por la razón que sea, permitiendo encuentros entre los individuos de ambas poblaciones. Desde el punto de vista taxonómico y evolutivo (evitamos expresamente el punto de vista de floricultores y agricultores que se dedican a realizar cruzas de laboratorio), se pueden establecer 5 tipos de hibridación:

a) La cruza ocasional entre especies simpátricas, que producen híbridos inviables ya sea ecológica o conductualmente, o estériles, por lo que la cruza no trasciende.

b) La producción de híbridos mas o menos fértiles entre especies simpátricas, algunos de los cuáles sé retrocruzan con alguna o ambas especies parentales.

c) La formación de una zona secundaria de contacto donde es frecuente la hibridación, debido a que durante el aislamiento geográfico previo no se desarrollaron suficientes mecanismos de aislamiento reproductivo.

d) El rompimiento total de los mecanismos de aislamiento reproductivo entre especies simpátricas, que produce localmente formas híbridas que pueden abarcar el rango total de variabilidad de ambas especies.

e) La producción de una nueva entidad específica como resultado de la hibridación y subsiguiente duplicación del número cromosómico (aloploidìa), que únicamente se ha observado que ocurre en plantas.

Aunque la hibridación es común en plantas como pinos, encinos, castaños y muchos otros árboles, tal proceso parece ser menos frecuente en animales. No obstante, se ha documentado en animales; por ejemplo, en sapos es común que Bufo cinerea se cruce con Bufo gratiosa en zonas donde tengan contacto secundario.

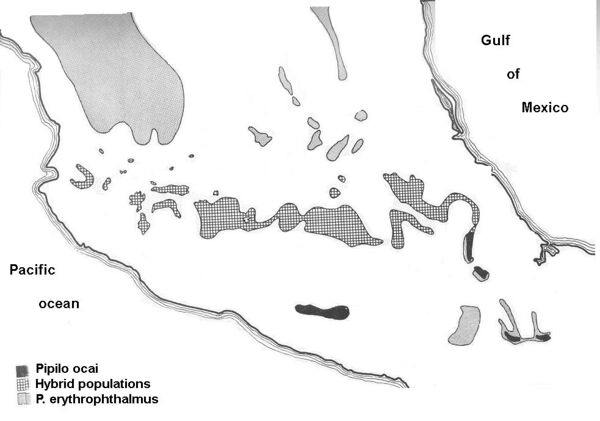

Un interesante ejemplo ocurre en México entre aves del género Pipilo (ver figuras 11 y 12). El toquí de ojos rojos, Pipilo erythrophthalmus y el toquí de collar, Pipilo ocai están regularmente distribuidos como especies puras. En Oaxaca, las dos especies viven lado a lado sin mezclarse. En Puebla, aproximadamente el 16% de los individuos son híbridos, y datos similares se encuentran desde puebla hasta la costa de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Hacia el Norte y el Este, se encuentra el toquí de ojos rojos (P. erythrophthalmus) y en el Sur y Oeste se encuentra el toquí de collar (P. ocai). La proporción de P. erythrophthalmus puros decae de Este a oeste y se incrementa la de P. ocai, igualmente decae la proporción de P. erythrophthalmus puros de norte a sur y se incrementa la de P. ocai. Es obvio que nos encontramos con un caso de hibridación tipo c.

II. Multiplicación de especies (Especiación verdadera)

1. Especiación abrupta. Mayr propone que el rearreglo del cariotipo tiene cierta ventaja selectiva en el proceso de formación de especies, ya sea que el cambio tenga que ver con el número total de cromosomas, el número de cromosomas metacéntricos o acrocéntricos, la presencia y el tipo de inversiones paracéntricas o pericéntricas o con los cromosomas supernumerarios. Son dos los procesos que dan tal ventaja selectiva:

Rearreglo de cromosomas

a) las mutaciones cromosómicas tienen el potencial de servir o contribuir al establecimiento de mecanismos aislantes y

b) a través de una mutación cromosómica se puede crear un supergene nuevo, permitiendo así el aseguramiento y protección de un complemento genético particularmente favorable.

Aunque casi todo proceso de especiación conlleva un rearreglo cromosómico, se considera que este proceso, por ocurrir muy raramente en la naturaleza, no constituye una verdadera forma de especiación instantánea.

2. Poliploidía

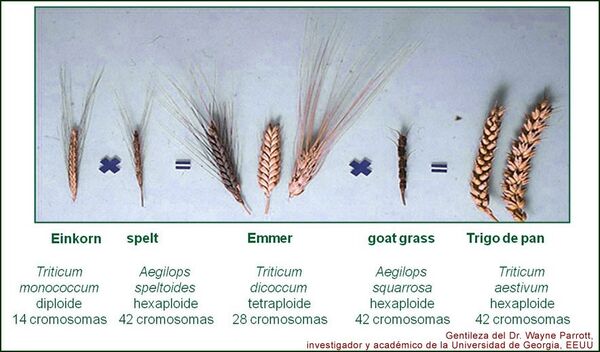

El proceso de Poliploidía por su parte, es relativamente frecuente en el reino Plantae. Si debido a procesos relacionados con la meiosis los gametos contienen más de un juego de cromosomas, al realizarse la fecundación, la célula huevo resultante será poliploide. A continuación, se requiere de una serie de condiciones: a) que la germinación ocurra, b) que la selección natural favorezca al individuo, c) que alcance la madurez sexual, d) que sea capaz de autofecundarse o que existan individuos con una mutación semejante y que puedan fecundarse; y finalmente, e) que la progenie sea viable.

De este modo, tenemos que se constituye una población en la que al incrementarse el número de cromosomas, sus integrantes quedan instantáneamente aislados de los demás y pueden entonces formar una especie diferente. Se calcula que este mecanismo es responsable de la formación de nuevas especies de plantas en aproximadamente una tercera parte de las existentes en la actualidad. Ejemplos de este tipo de fenómeno lo constituyen varias de las plantas que cultiva el hombre: el trigo por ejemplo es hexaploide (6n), mientras que el tabaco es tetraploide (4n). Se ha notado que la Poliploidía con frecuencia genera plantas más vigorosas. Por ejemplo, además del trigo, en la fresa se ha visto que el tamaño de la planta, de la hoja y de la fruta es mayor en proporción directa al número de juegos cromosómicos presentes.

Especiación alopátrica.

En este proceso se pueden identificar cuatro pasos, aunque los últimos dos pasos (3 y 4), no son obligatorios y solo ocurren algunas veces:

1. Separación del acervo genético original en dos o más grupos aislados (aislamiento).

2. Evolución independiente de los acervos genéticos aislados (diferenciación).

3. Unión secundaria.

4. Competencia entre los nuevos acervos génicos.

1. Aislamiento. Un grupo de poblaciones interfértiles puede separarse en dos o más grupos aislados por distintas razones. Generalmente es el cambio de ambiente físico lo que origina una reducción del territorio de las especies. La destrucción del ambiente físico por los humanos u otros tipos de disturbios pueden tener el mismo efecto. Actualmente, la separación física de poblaciones, de tal modo que estén total o parcialmente aisladas, es un fenómeno común, por lo que éste es el patrón más esperado. Las poblaciones semiaisladas o aisladas también pueden ser el resultado de una dispersión extensa, cuando un pequeño número de fundadores se establece e incrementa su densidad poblacional. Aunque el aislamiento es necesario, no es una condición suficiente para que la especiación ocurra.

2. Diferenciación. Este es el proceso por el que dos poblaciones aisladas se especializan en diferentes direcciones, por lo que se hacen morfológica y/o fisiológicamente diferentes. La diferenciación no ocurre necesariamente a continuación del aislamiento, pero frecuentemente lo hace y existe amplia evidencia de que se presenta por una adaptación de la población al ambiente local.

3. Unión del territorio. Las fuerzas que originan una superposición de los territorios de dos poblaciones anteriormente aisladas, pueden ser similares a aquéllas que llevaron a su separación. Básicamente éstas fuerzas son cambios medioambientales que llevan a la expansión del territorio, a la migración de la población o a la colonización de zonas nuevas. Es posible que la evolución de las poblaciones produzca cambios fisiológicos (tal como el desarrollo de un aparato más eficiente para la dispersión de las semillas), que son directa o indirectamente responsables de la expansión. Este proceso no es una condición necesaria en el proceso de especiación. Sin embargo, cuando ocurre puede llevar a importantes interacciones entre las dos unidades anteriormente separadas.

4. Exclusión competitiva. Cuando dos poblaciones anteriormente separadas establecen contacto, los individuos de éstas poblaciones interactúan. Aún cuando exista un aislamiento conductual y/o genético, los individuos tendrán necesidades idénticas o similares, tales como el alimento, el espacio, sitios para vivir, etc. Si aún no hay un aislamiento reproductivo, intentarán cruzarse. La competencia puede favorecer a miembros de una población tan eficazmente, que la coexistencia puede no ser posible.

La exclusión competitiva, esto es, la eliminación de una población, es producto de la sobreposición de territorios. La población excluida puede ser la ancestral o la descendiente. Otros productos del sobrelapamiento pueden ser el desplazamiento ecológico y la especialización.

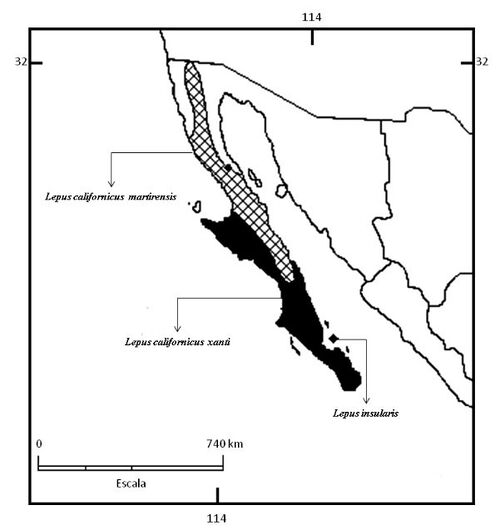

Podemos citar como ejemplo un trabajo extraído de Cervantes y Castañeda (2012), quienes realizaron un estudio acerca de la presencia de una especie de liebre, Lepus californicus (figura 9a), en Baja California, México, con dos subespecies; sin embargo, en la Isla Espíritu Santo ubicada frente a La Paz, habita únicamente una especie de liebre: Lepus insularis (figura 9b). La pregunta que surge es: ¿cómo es posible que, rodeada por mar, una especie de liebre se encuentre en la isla y por qué es distinta a la de la Península?

Pues parece ser que el origen evolutivo de Lepus insularis, deriva de un ancestro común de Lepus californicus. Se supone que L. insularis surgió como consecuencia de un evento de aislamiento de una población de L. californicus cuando la fracción de tierra que dio origen al Archipiélago de Espíritu Santo (con un área de 112 km2 ), se separó de la península de Baja California aislando a una población de L. californicus hace aproximadamente entre 5,000 y 12,000 años. Desde entonces, este proceso fue determinante en la divergencia evolutiva entre ambos taxa hasta llegar a la diferenciación específica de L. insularis en condiciones de aislamiento geográfico en dicha isla. Este esquema biogeográfico indica que las áreas de distribución de estas especies de liebres son alopátricas, separadas por un canal de mar de cerca de 5 km (ver figura 10).

Especiación parapátrica.

Este tipo de especiación puede ocurrir en especies con poca capacidad de desplazamiento, tales como plantas, animales fosorios (que tienen hábitos subterráneos, como los topos) o insectos no alados. En este proceso no existe un aislamiento geográfico muy evidente, ya que no existen barreras que les separe; el ambiente es continuo, pero su poca capacidad de movimiento impide que las poblaciones se apareen. Para que esta situación se presente se requiere de dos situaciones:

1. Que sean capaces de explotar hábitats ligeramente diferentes, pero físicamente continuos.

2. Que ésta capacidad de invadir nuevos hábitats les aísle reproductivamente del resto de su especie.

Este tipo de especiación probablemente no es tan común como la especiación alopátrica, pero particularmente en plantas parece ser un proceso común.

Especiación simpátrica.

La mayoría de los autores hasta hace relativamente poco tiempo, consideraban a la especiación simpátrica, esto es, a la especiación sin aislamiento geográfico, como el modo más frecuente de especiación. Tal especiación se basa en dos postulados:

1. El establecimiento de poblaciones nuevas de una especie en diferentes nichos ecológicos dentro del rango de dispersión de los individuos de la población parental.

2. El aislamiento reproductivo de los fundadores de la población parental.

Se postula que el flujo de genes entre la población hija y la parental se inhibe más por factores intrínsecos (internos a los individuos de la población) que extrínsecos (ecológicos). En los procesos de especiación simpátrica se implica un rápido proceso de formación de especies.

Existen dos puntos básicos que deben ser aclarados: El primero es que las teorías de especiación simpátrica y geográfica (alopátrica), coinciden en la importancia que conceden a los factores ecológicos en el proceso de especiación, aunque difieran en la secuencia de los pasos. La teoría de la especiación geográfica dice que es un evento extrínseco el que separa y divide a la población original en 2 o más poblaciones y que los factores ecológicos para cada población resultante al ser distintos, juegan un papel importante en la formación de nuevas especies.

De acuerdo a la teoría de la especiación simpátrica, la fragmentación del acervo genético es originada por factores ecológicos dentro de su mismo ambiente o lugar de origen y cualquier aislamiento espacial de las poblaciones es un fenómeno posterior y secundario.

El segundo punto tiene que ver con la definición de especiación simpátrica: es el origen de mecanismos aislantes dentro del área de dispersión de las crías de un deme único (un deme es un grupo de individuos que forman una población parcialmente aislada, espacial y genéticamente de otras poblaciones similares). El tamaño de esta área está determinado, por ejemplo, en la mayoría de los organismos marinos, por la dispersión de los estados larvales. En la mayoría de los insectos se determina por la motilidad (capacidad de movimiento) del estado adulto.

Un corolario necesario en cualquier teoría de especiación gradual es de que en la naturaleza deben existir algunas formas o variedades que son "especies incipientes"; es decir, que están iniciando procesos de aislamiento reproductivo. Así, se postula la existencia de razas biológicas que por lo menos en principio pueden considerarse como especies simpátricas incipientes; ejemplos de ello son las razas estacionales que se presentan en cícadas y grillos, así como las razas de hospedero tan frecuentes en parásitos como nemátodos e insectos.

Aislamiento reproductivo (Tema opcional).

Como vimos al discutir el concepto biológico de especie, dicha definición gira en torno a la interfertilidad. En efecto, para considerar a individuos como de la misma especie, deben ser interfértiles, y sus descendientes deben ser igualmente fértiles. Así, cuando hablamos de que en el proceso de formación de especies el aislamiento reproductivo de las poblaciones divergentes constituye un factor determinante, todo tiene sentido ya que, si al final tenemos especies distintas, estas: a) NO deben ser interfértiles, o b) sus descendientes NO deben ser fértiles.

De este modo, el estudio de los tipos de aislamiento de las especies arroja el hecho de que algunos procesos aislantes surten efecto previo a la formación de cigotos entre las poblaciones divergentes, y otros aplican posteriormente a la formación de tales cigotos.

A continuación, presentamos una clasificación de los mecanismos de aislamiento propuesto por Stebbins (1971).

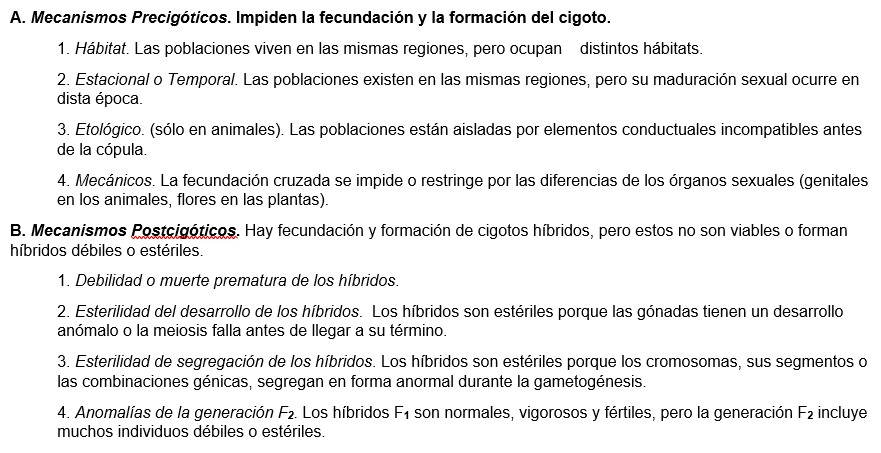

A. Mecanismos Precigóticos. Impiden la fecundación y la formación del cigoto.

1. Aislamiento por Hábitat. Las poblaciones viven en las mismas regiones, pero ocupan distintos hábitats.

Debido a su falta de motilidad, las plantas son ejemplo frecuente de este tipo de aislamiento ya que, aunque vivan relativamente cerca, al preferir hábitats distintos, su interfecundación es poco frecuente, y cuando llega a ocurrir los híbridos tienen problemas de desarrollo y fecundidad. Un ejemplo ocurre en encinos que habitan en la parte Este de USA: la encina escarlata (Quercus coccinea) y la encina negra (Q. velutina) se mantienen reproductivamente aisladas ya que la encina escarlata habita en terrenos bajos con poco drenaje, ciénagas y suelos ácidos, mientras que la encina negra se encuentra en terrenos altos con buen drenaje y más secos.

2. Aislamiento Estacional o Temporal. Las poblaciones existen en las mismas regiones, pero su maduración sexual ocurre en dista época.

Un ejemplo lo constituyen dos especies de sapo que conviven en el sur de Italia; no obstante, no se pueden aparear debido a que el sapo europeo, Bufo bufo se reproduce de finales de marzo a junio, mientras que Bufotes balearicus se aparea en marzo.

3. Aislamiento Etológico. Las poblaciones están aisladas por elementos conductuales incompatibles antes de la cópula.

Existen varios ejemplos en el género Drosophila; así tenemos el caso de Drosophila ananassae y Drosophila pallidosa que son especies que coexisten en la Melanesia. En la naturaleza rara vez se producen híbridos, aunque en laboratorio si se obtienen descendientes fértiles. Estudios indican que los machos cortejan a las hembras en las dos especies, pero las hembras muestran una preferencia muy acusada por los machos de su propia especie a los que aceptan con facilidad. Se ha encontrado en el cromosoma dos que cada especie tiene una región reguladora diferente, que afecta la conducta de elección de las hembras. Otras dos especies de Drosophila que se aíslan reproductivamente por diferencias en el cortejo son D. melanogaster y D. simulans.

4. Aislamiento Mecánico. La fecundación cruzada se impide o restringe por las diferencias de los órganos sexuales (genitales en los animales, flores en las plantas).

Ya en 1974 Denis R. Paulson estudió este tipo de aislamiento en varias especies de Odonatos (Caballitos del diablo), encontrando que cuando los machos intentaron aparearse con hembras de otra especie, desistieron debido a que sus apéndices copulatorios abdominales no permitieron una unión firme en las estructuras torácicas femeninas para realizar el coito.

Un ejemplo en plantas ocurre en especies del género Penstemon, cuyas flores son de color púrpura o azules, pero su forma y tamaño varía mucho. Algunas se han adaptado a la polinización con abejas grandes, otras a los abejorros y otras a abejas pequeñas o avispas. Esta diferencia en los polinizadores debido a diferencias en el aparato reproductor (la flor), asegura el aislamiento reproductivo.

B. Mecanismos postcigóticos. Hay fecundación y formación de cigotos híbridos, pero estos no son viables o forman híbridos débiles o estériles.

1. Debilidad o muerte prematura de los híbridos.

Este tipo de incompatibilidad se ha demostrado tanto en el reino Plantae como en el reino Animalia. Como su nombre lo indica cuando el óvulo se fertiliza, pero el cigoto no se desarrolla o se desarrolla, pero el híbrido tiene una viabilidad reducida. Esto ha ocurrido en cruzas entre diversas especies del género Rana, en donde fallan las primeras etapas del desarrollo embrionario; algo similar se ha observado en cruzas entre especies de mosquitos del género Culex.

2. Esterilidad del desarrollo de los híbridos.

Los híbridos son estériles porque las gónadas tienen un desarrollo anómalo o la meiosis falla antes de llegar a su término.

Un ejemplo es la cruza del caballo (Equus caballus) con la cebra (Equus cebra que dan como resultado un cebrallo).

Otro ejemplo es la cruza entre el yak (Bos mutus) y la vaca (Bos taurus) que da como producto el dzo

3. Esterilidad de segregación de los híbridos. Los híbridos son estériles porque los cromosomas, sus segmentos o las combinaciones genéticas, segregan en forma anormal durante la gametogénesis.

Ejemplo: En 1912, L. Digby realizó una cruza entre Primula verticillata y P. floribunda. En principio obtuvo híbridos estériles; sin embargo, ocasionalmente obtenía una planta fértil que había duplicado el número de cromosomas de sus contrapartes estériles. Esta nueva especie se convirtió en una popular planta de jardín llamada Primula kewensis. Es importante hacer notar que, en general, esta cruza no prospera por que los cromosomas de los híbridos no logran formar pares; el logro de Digby se debió a un accidente de poliploidía.

Un caso similar en el hecho de falta de armonía cromosómica por diferencias cromosómicas se presenta en híbridos de équidos, como cruzas entre burros (Equus asinus, con 62 cromosomas) y yeguas (Equus caballus, 64 cromosomas), que generan híbridos vigorosos de 63 cromosomas, por lo que la formación de gametos fecundantes es muy poco probable, por lo que se consideran estériles; son llamados mulas mientras que la cruza entre caballos y burras generan individuos viables, pero poco vigorosos conocidos como burdéganos.

4. Anomalías de la generación F2.

Los híbridos F1 son normales, vigorosos y fértiles, pero la generación F2 incluye muchos individuos débiles o estériles.

Este fenómeno ha sido estudiado por Takahiko Kubo al cruzar dos variedades de arroz: Oryza sativa indica con Oryza sativa japonica, encontrando que la segunda generación después de la cruza es poco viable.